Kommentar

Überlieferung: Das Lied ist unikal in C überliefert.

Form: 3a+.3b (.)4c / 3a+.3b (.)4c // (.)5d (.)6e .2e+.2d

Kanzonenstrophe, Hebungsprall oder Zäsur nach der zweiten Hebung in I,5 und III,5 (die zweite Hebung assoniert bzw. reimt in allen drei Strophen mit dem b-Reim); insbesondere die zweite Strophe hat im Gegensatz zu den anderen beiden Strophen häufiger Auftakte (in den Versen 2, 4, 5 und 6).

Inhalt: Sommerlied.

Obwohl das Lied mit der ersten Zeile an ein Sommerlied erinnert und meist auch so eingeordnet wird, weist es wenig typische Merkmale dieser Liedgattung auf. Strophe I beginnt mit der Beschreibung der lustwandelnden Dame in der Natur (vgl. dazu Bolduan, S. 188), wobei ihre Schönheit mit dem Leuchten der Blumen wetteifert (vgl. Goheen, S. 48f.). Der Ausruf ach (I,2) verstärkt nicht nur die Emphase, sondern korrespondiert auch mit dem Reimwort sach (I,2) – überhaupt liegt der Fokus hier stark auf dem Sehen (sach wird in I,7 noch einmal aufgegriffen).

Ausgehend von diesem starken Sinneseindruck, schließt die zweite Strophe mit dem ›Verdenken‹ des Sänger-Ichs an die Tradition der Minnekrankheitslieder an, wie sie prominent bei Heinrich von Morungen oder auch Steinmar zu finden sind: Der ganz von der Dame in Anspruch genommene Sinnesapparat wird zur existentiellen Gefahr für das Sänger-Ich, lediglich die Dame könne ihn vor dem Tod bewahren (II,2). Nur durch eine falsche Einschätzung, aufgrund des Ratschlags der minne (II,7), sei das Sänger-Ich in diese Notlage geraten, heißt es, was auf die durch Minne korrumpierte ratio des Sänger-Ichs anspielt (vgl. Reich) und gleichzeitig als Kritik an der Minne (nicht aber an der Dame) formuliert wird (vgl. Schnell, S. 364f.).

In der letzten Strophe werden die emphatischen Ausrufe noch einmal gesteigert (Hilf mir, III,1; sich, III,3; owe, III,4) und die Dame um Hilfe angefleht, wobei diese mögliche Hilfe zugleich als Liebesbeweis dient: Wenn die Dame sich nämlich nicht über die Not des Sänger-Ichs erbarme, werde daran ihr has ersichtlich (III,6f.).

Björn Reich

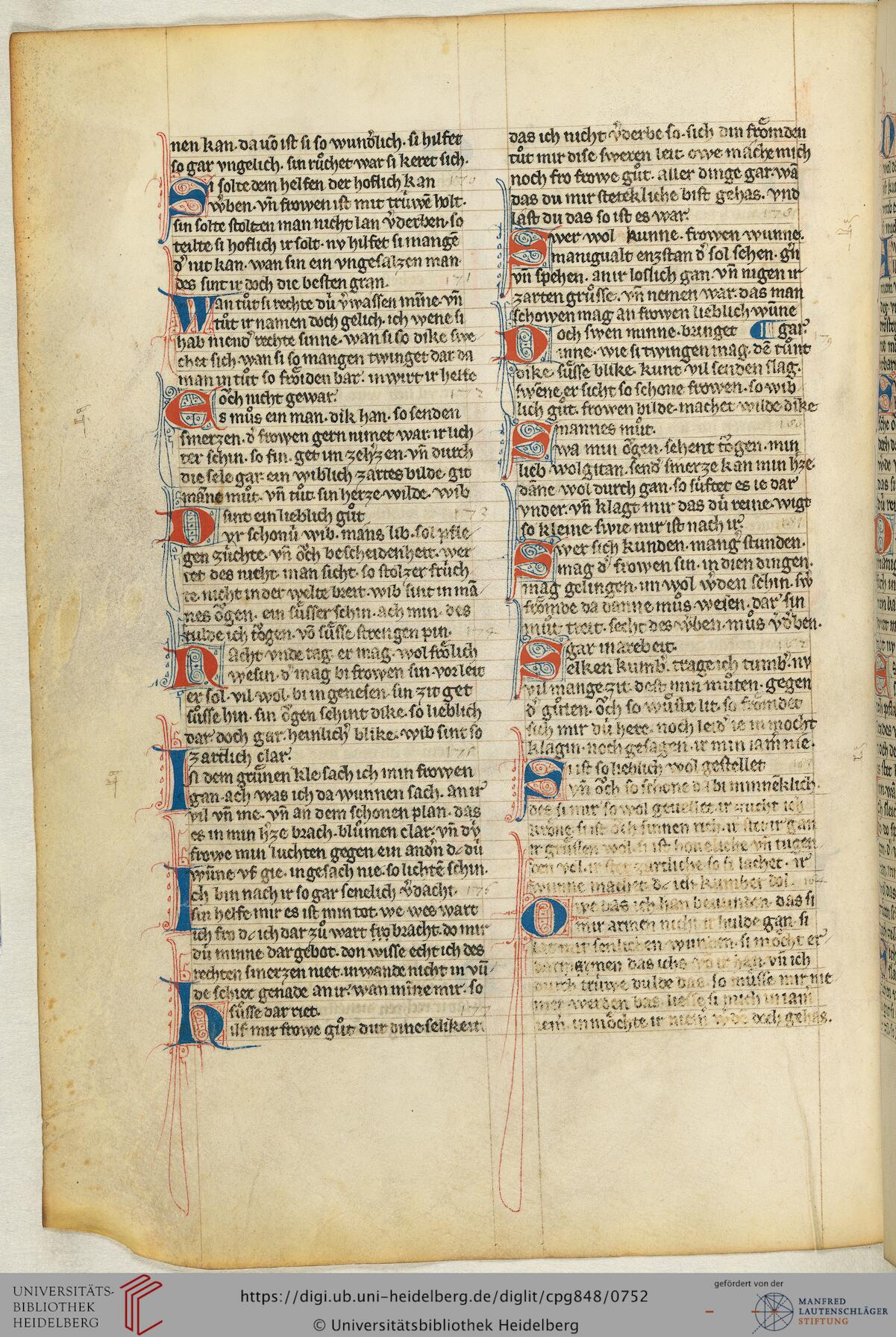

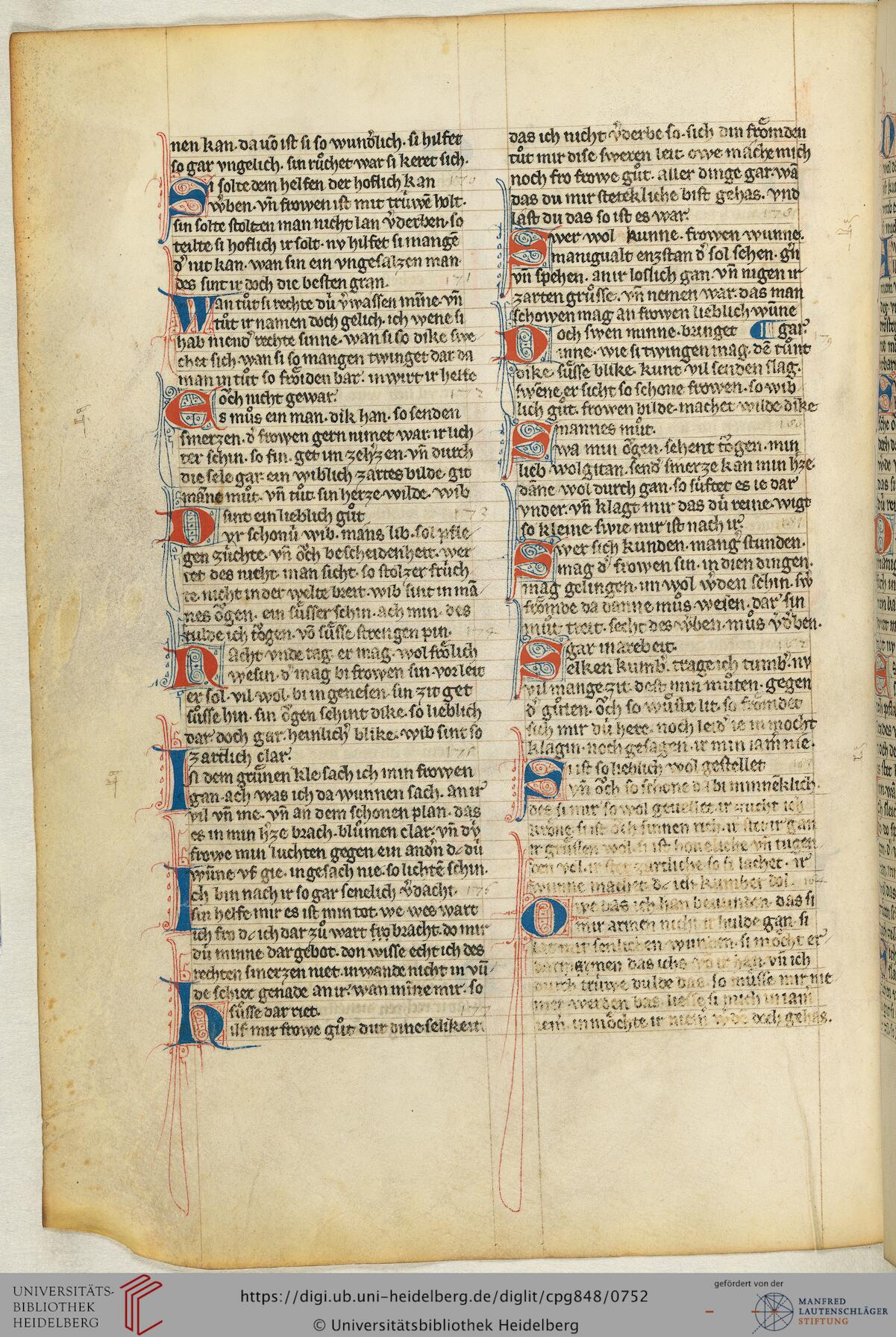

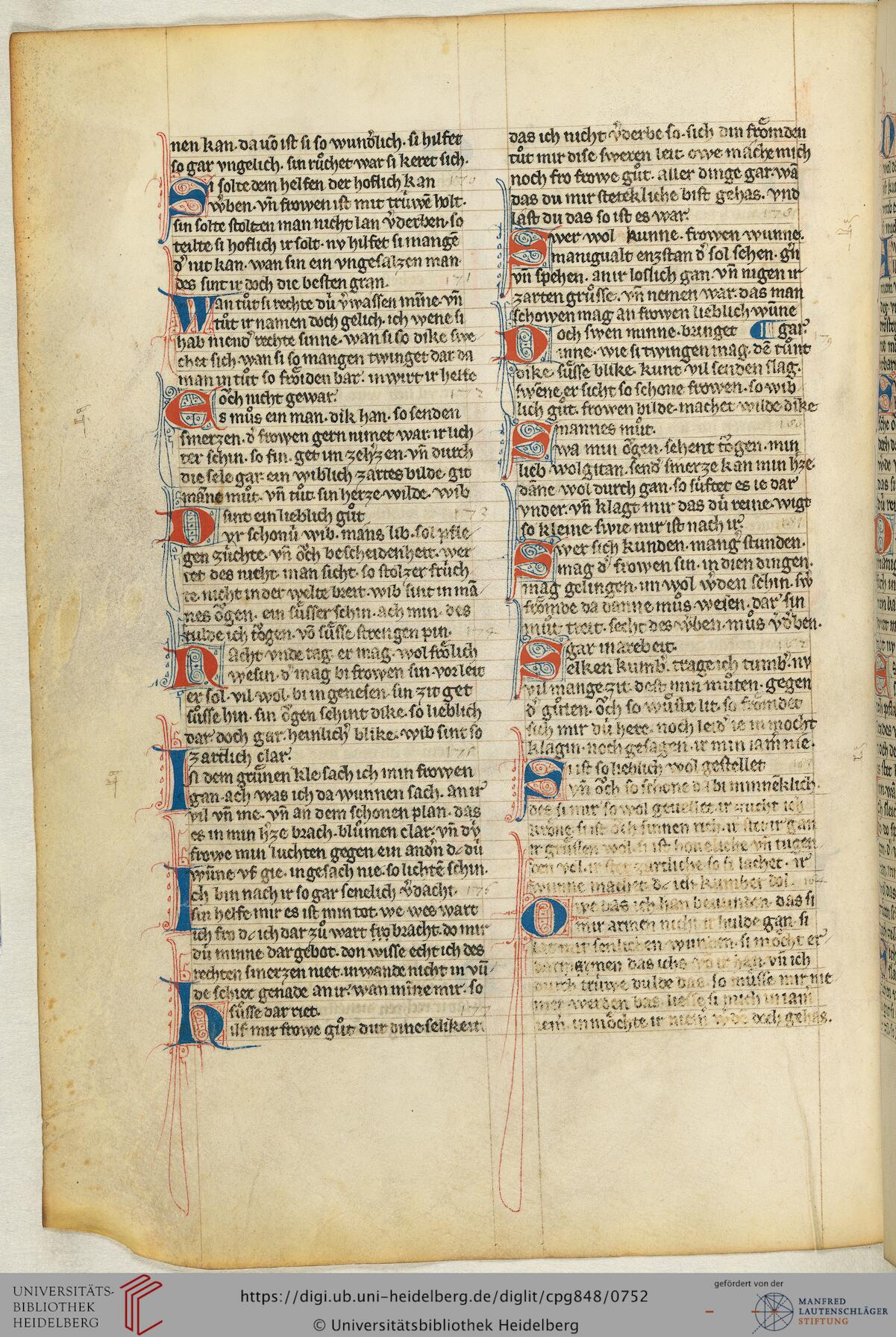

| C Hadl 176 (175) = SMS 30 47 IZitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 378va | |||

| I | |||

| C Hadl 177 (176) = SMS 30 47 IIZitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 378va | |||

| II | |||

| C Hadl 178 (177) = SMS 30 47 IIIZitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 378va | |||

| III | |||