Kommentar

Überlieferung: unikal in C.

Form: Siehe das Leichschema.

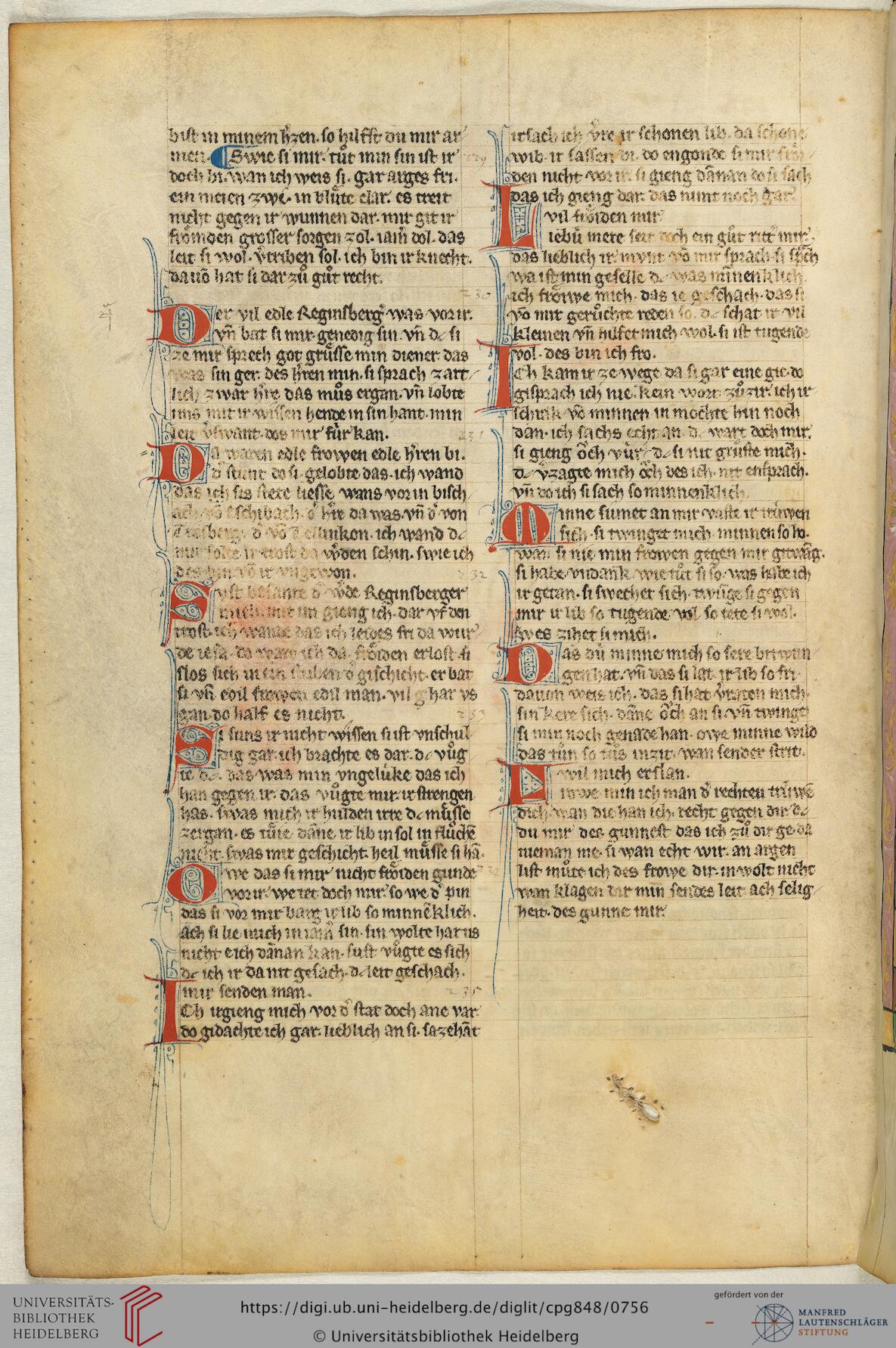

Der Leich ist – wie alle Leiche Hadlaubs – gekennzeichnet durch einen großen Reimreichtum bei gleichzeitiger Konzentration auf relativ wenige Reimklänge und Reimwörter. Der Ansatz von Binnenreimen ist unsicher. Er begründet sich in der Vermeidung sehr ungleicher Verslängen, vor allem aber in der Bildung syntaktisch geschlossener Einheiten, die meist drei bis fünf Hebungen umfassen. Nicht selten begegnen unreine Reime, die teils dialektal, teils von den Reimzwängen des Leichschemas bedingt sein werden (a/â: 28/29; i/î: 9–11, 17/22, 31–33, 47–50). Gleichsam okkasionelle (Binnen-)Reime (V. 36, 47) erklären sich wohl aus dem Vertrauen auf Allerweltsreimklänge, nicht aus kompositorischem Kalkül. Das Beharren auf dem Reimklang in V. 43–45 hingegen ist rezeptionsästhetisch so aufdringlich, dass Zufall wenig wahrscheinlich ist.

Es gibt nur drei Versikeltypen, die jeweils Varianten ausbilden. A und B sind vier-, C ist fünfversig. Der Versbau der Versikeltypen unterscheidet sich nicht markant, es dominieren Verse mit zwei Binnenreimen. Die Grundtypen A, B und C sowie die Variante C1 haben auch Verse ohne Binnenreim, nicht aber die Varianten A1, B1 und B2. Alle drei Versikeltypen setzen den ersten (Binnen-)Reim in den zweiten Takt, bei allen dreien verbindet dieser erste Reimklang die Versikel zu Versikelgruppen. Bei den A- und C-Typen stärkt auch der jeweils letzte (End-)Reim der Versikel die Versikelbindung.

Die Versikel sind ausnahmslos zu paarigen Gruppen kombiniert. Diese Versikelgruppen bilden ihrerseits paarige Einheiten durch die regelmäßige, vierfache Wiederholung von B- bzw. (in einem Fall) B1B2-Gruppen, denen jeweils eine Versikelgruppe anderen Typs (A und C inkl. Varianten) vorangeht – eine äußerst übersichtliche, schlichte sequentielle Makrostruktur. Dass den B-Gruppen im Wechsel A- und C-Gruppen vorangestellt sind, ließe sich als doppelter Kursus deuten.

Die Versikelgruppen sind in der Handschrift durch Capitulumzeichen in wechselnder Farbe, Majuskel und (meist) rote Strichelung derselben markiert.

Die ursprünglich kurzen offenen Tonsilben dürften (wie auch sonst meist bei Hadlaub) bereits gedehnt sein, sie bilden weibliche/klingende Kadenzen.

Inhalt: Konventionelle Minneklage. Das Sänger-Ich leidet Herzschmerz (AA, V. 1–8), in den Preis seiner Geliebten mischt sich Verzweiflung: sie macht ihn hochgemuͦt und sehnsüchtig zugleich (BB, V. 9–16). Ihr Anblick fesselt ihn, bedeutet Freude und Leid, er bittet sie um Trost (CC, V. 17–26). Nochmals betont er ihren freude- und leidbringenden Anblick (BB, V. 27–34), er ist ihr verfallen, sein Leid ist mit Hoffnung verquickt (A1A1, V. 35–42). Das Sänger ich hofft auf Trost (B1B2, V. 43–50), auf Erbarmen und gnade (C1C1, V. 51–60). Ihre Vollkommenheit bindet ihn an sie; wieder unterstreicht er seinen Kummer und sein Leid; er bekennt sich zu seinem Dienst als ihr knecht (BB, V. 61–68).

Florian Kragl

| C Hadl 197 (222) = SMS 30 54 IZitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 380rb | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 380rb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 380rb | |||

| C | |||

| C | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 380rb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 380rb | |||

| A1 | |||

| A1 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 380rb | |||

| B1 | |||

| B2 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 380rb | |||

| C1 | |||

| C1 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 380va | |||

| B | |||

| B | |||