Kommentar

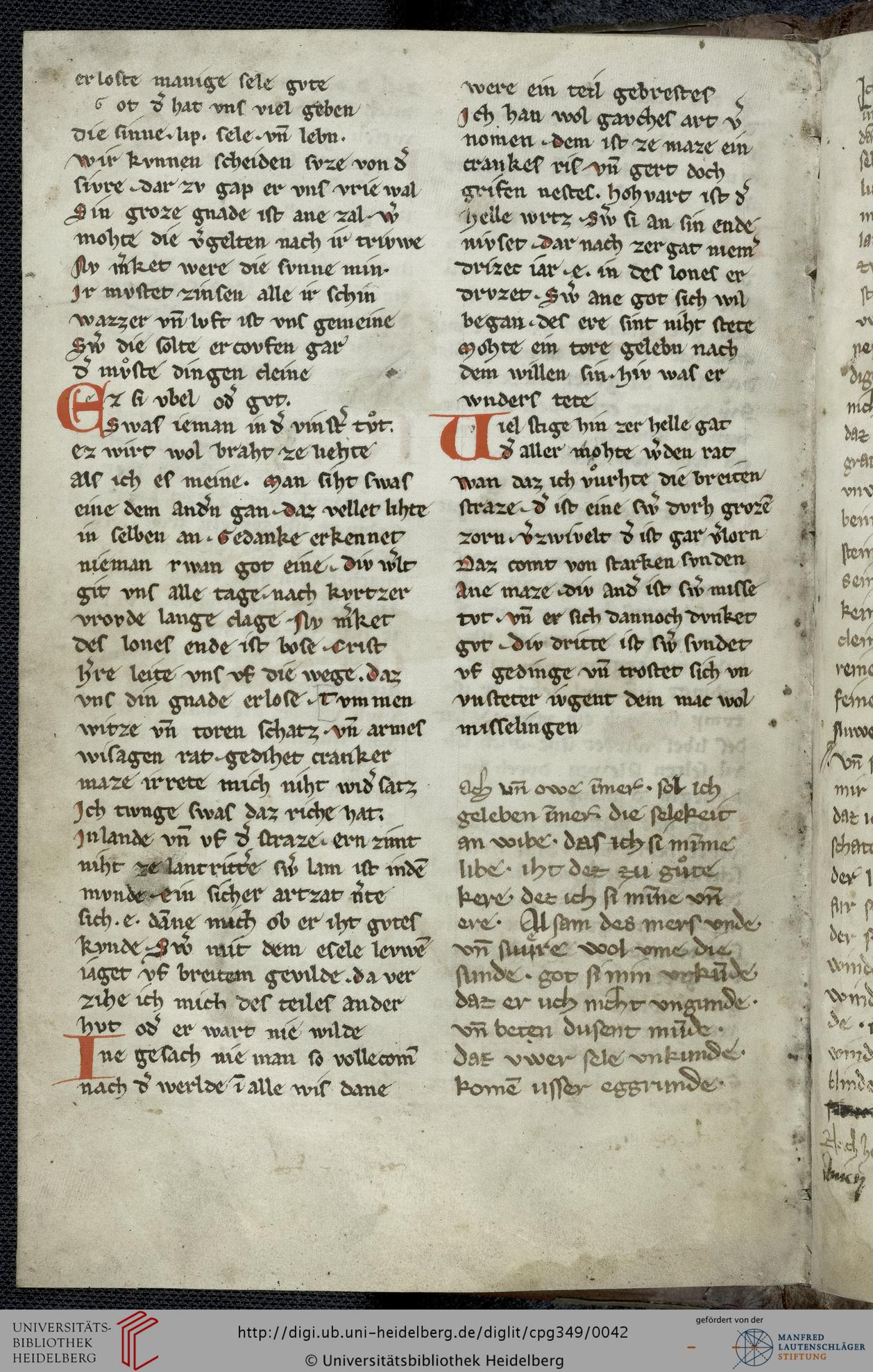

Überlieferung: Das Lied ist unikal im anonymen Freidank-Anhang in H überliefert. Von anderer Hand geschrieben als die vorausgehenden Spruchstrophen schließt es die Sammlung ab.

Form: 3-a .3-a .3-b 3-b .3-c .3-c / .3-d .3-d 3-d .3-d .3-d .3-d .3-d .3-d .3-d .3-d / .4e .4e .4e .4e .4e 4e .4e 4e .4e .4e / .3-f .3-f .3-f .3-f .3-f 3-f .3-f .3-f .3-f 3-f / .3-g .3-g .3-g .3-g 3-g .3-g .3-g 3-g .3-g .3-g .3-g .3-g .3-g

Es liegt eine 49versige Reimpaarstrophe vor, die sich in fünf Perioden teilen lässt: Der erste Abschnitt besteht aus drei Paarreimen, dann folgen drei je zehnversige Perioden gleicher Reimendungen, schließlich eine dreizehnversige, in der zudem gehäuft rührende Reime zu finden sind. Touber, S. 14, setzt als Alternative fünf Einzelstrophen. Durch die gleiche Füllung aller Verse (vierhebig männlich oder dreihebig mit klingender Kadenz) sowie die paarige Reimstruktur steht der Text formal zwischen epischen und lyrischen Versen; mit seinem durchaus minnetypischen und nicht erzählenden Inhalt rückt er im Zusammenspiel aus Inhalt und Form in die Nähe von Minnereden.

Inhalt: Minneklage und Frauenpreis mit bildlichen Vergleichen und sprachspielerischen Momenten.

Sollte seine Geliebte ihn nicht erhören, werden Ach unde owe (V. 1) das Ich bestimmen. Er preist seine Geliebte als von Gott beschützt. Sollte dieser sie doch mal aus seiner Gnade entlassen, als Strafe dafür, dass sie das Ich nicht erhört, dann würde ihre Seele ohne Schaden direkt wieder aus dem eggrunde (V. 13) fliehen können.

Als erfolglos Dienender vergleicht der Sprecher seine Geliebte mit einem von der Sonne (der Minne) ausgedörrten Land, auf dem nichts wächst. Diese Erfolglosigkeit derret mich biz uf den grat (V. 26), ruft er, das Sprachbild spielerisch aufgreifend und sich dadurch bildlich seiner Dame angleichend. Sein Leid kann sogar Steine erweichen (nur nicht die Frau).

Doch lobt das Ich seine Geliebte als die beste aller Frauen – bis an die Seine, vielleicht eine Anspielung auf die französische Liedtradition und damit ein Überbietungsgestus, der seine Dame als poetische Figur markiert und den Sänger in die Lyriktradition einreiht, von der er sich hier gleichzeitig abhebt.

Schließlich folgen weitere bildliche Vergleiche, deren Aufschlüsselung teilweise nicht eindeutig ist. Wie ein Strang aus gedrehten Reisern, gejagt vom Wind, windet sich das Ich, doch wird es sich niemals von ihr abwenden. Das Motiv der Kinderminne aufgreifend bezeichnet sich der Sprecher schließlich als ein Blinder an uch (V. 49) von Kindheit an.

Sandra Hofert

| H Namenl/19vb 1 (35) = KLD 38 h 35Zitieren | |||

Heidelberg, UB, cpg 349, fol. 19vb | |||