Kommentar

Überlieferung: Die Großstrophe ist in A im Korpus Reinmars, in BC im Korpus Walthers von der Vogelweide überliefert. In A wie in BC steht das Lied jeweils zwischen Strophen unzweifelhafter Zuschreibung. In A beginnt das Lied mit der größten I-Initiale der Handschrift (vgl. Schweikle, S. 229). Das fehlende Paragraphenzeichen zeigt (im Gegensatz zur Initiale) eine Zugehörigkeit der Strophe zum vorausgehenden Lied (A Reinm 22–26) an, dessen Ton bis auf die Binnenreime identisch ist (s. u.). Die Initiale in C ist zweifarbig gestaltet. Henkes-Zin, S. 6, Anm. 45, hält die Strophe wie die ebenfalls zweifarbig illuminierte Strophe Wa C 206 für einen Nachtrag, dessen geteilte Initiale einen Farbwechsel zur vorangehenden und nachfolgenden Strophe herstellt. Für die vorliegende Strophe spricht die Länge von 11 statt einer zu erwartenden Freilassung von nur 10 Zeilen und die wohl gemeinsame Vorlage *BC (Wilmanns, S. 21f.) dagegen; auch Kornrumpf, S. 62, Anm. 26, geht offenbar nicht von einem Nachtrag aus. Allerdings handelt es sich beim in BC vorangehenden Strophenverbund C Wa 159–163 et al. um eine unsichere Liedeinheit mit unterschiedlicher Strophenreihenfolge, sodass sich in der Initiale womöglich noch die Spur unklarer Liedgrenzen abzeichnet.

BC rücken gegenüber A enger zusammen: nur A bewahrt die Schlagreime in V. 1f., gegenüber BC fehlt handschriftlich der Schlagreim in V. 6. Der gegenüber BC fehlende Binnenreim in V. 9/12 ließe sich eventuell als gebrochener Binnenreim (-der- : ger) ansetzen, wenngleich dies einen Bruch mit dem Muster der sonst ausschließlich weiblichen Binnenreime darstellt. Die restliche Varianz beschränkt sich auf den Austausch kleiner Wörter. A wird gemeinhin wegen der bewahrten Schlagreime der ersten Verse (lectio difficilior) als bessere Fassung angesehen.

Im Œuvre beider Autoren gibt es kein vergleichbar kunstvolles Klangexperiment. Für die weitgehend konsensuelle Zuschreibung zu Walther (anders Schweikle, 239f.) referiert die neuere Forschung auf die These Huismanns, S. 35–46, der die Baugleichheit zum in A vorausgehenden Lied A Reinm 22–26 nachweist, das Walther als Kontrafaktur mit Binnenreimen angereichert habe. So wurde die Strophe mit der vermeintlichen Reinmar-Walther-Fehde in Zusammenhang gebracht, siehe dazu den Autorkommentar zu Reinmar. Aufgrund der Tongleichheit könnte man ebenso für eine Zuschreibung zu Reinmar argumentieren.

Form: Reimreiche Kanzonenstrophe mit der Struktur AA//BBCC, wobei A und B aus Terzinen mit verschränktem Reim und C aus paarreimenden Versen besteht. Das folgende Schema richtet sich stärker nach A.

.1-a+1-a+2b .1-a+1-a+1c .1-d+1-d+2e / .1-d+1-d+2b .1-f+1-f+c .1-f+1-f+2e // 2-g+2-h 3i 2j+.2-k 2-g+2-h 3i 2j+.2-k / 1-l+1-l+2m .1-n+1-n+2m .1*2-o+1-o+2p .1*2-q+1-q+2p

Im Aufgesang verbinden chiastisch wiederholte Schlagreime jeweils zwei Verse miteinander (in BC V. 1f. fehlen diese). Der zweite Bauteil ist durch versübergreifende Mittelreime gekennzeichnet, der letzte Bauteil wiederum durch Schlagreime, zumeist gefolgt von assonierenden Wörtern: steter, V. 13; gerne, (nur) A V. 15; kunde, V. 16. Die Verse 15f. tendieren in C zu Vierhebigkeit, in A zu Fünfhebigkeit; B lässt beide Metrisierungen zu. C V. 12 ist überfüllt. Hebungsprall in A V. 12 (nóch gér). Doppelter Auftakt in V. 3 und BC V. 6.

Inhalt: Das Sänger-Ich appelliert an die Minne, ihm seinen steten Dienst zu entlohnen. Die ungerechte Abweisung der Minnedame soll gerichtet werden (zur Rechtsterminologie der Strophe vgl. Kuhn, S. 61f.). Das Ich erhofft sich, dass sich die Dame ihm zuwendet; dabei zeigt sich seine Abhängigkeit von ihrem Willen (wolte si, V. 14). Den Schlagreim solte, wolte si (V. 14) deutet Köbele, S. 324f., als ironische Infragestellung der Bedingungen der Hohen Minne.

Der Inhalt wurde gegenüber der Form von der Forschung z. T. als sekundär betrachtet (z. B. Schweikle, S. 557; Kasten, S. 925). Schanze dagegen leitet aus der Verbindung von Klang und Semantik die poetologische Deutung der Strophe als »Beschwörung der positiven Macht der Minne« durch die »›Magie‹ der Sprache und des Wortes« ab (S. 273).

H Namenl 23 entspricht dem Ton (ohne Binnenreime in V. 1 und 4) und ist wohl eine geistliche Kontrafaktur des Lieds.

Milena Müller

| C Wa 164 (160 [166]) = L 47,16Zitieren | |||

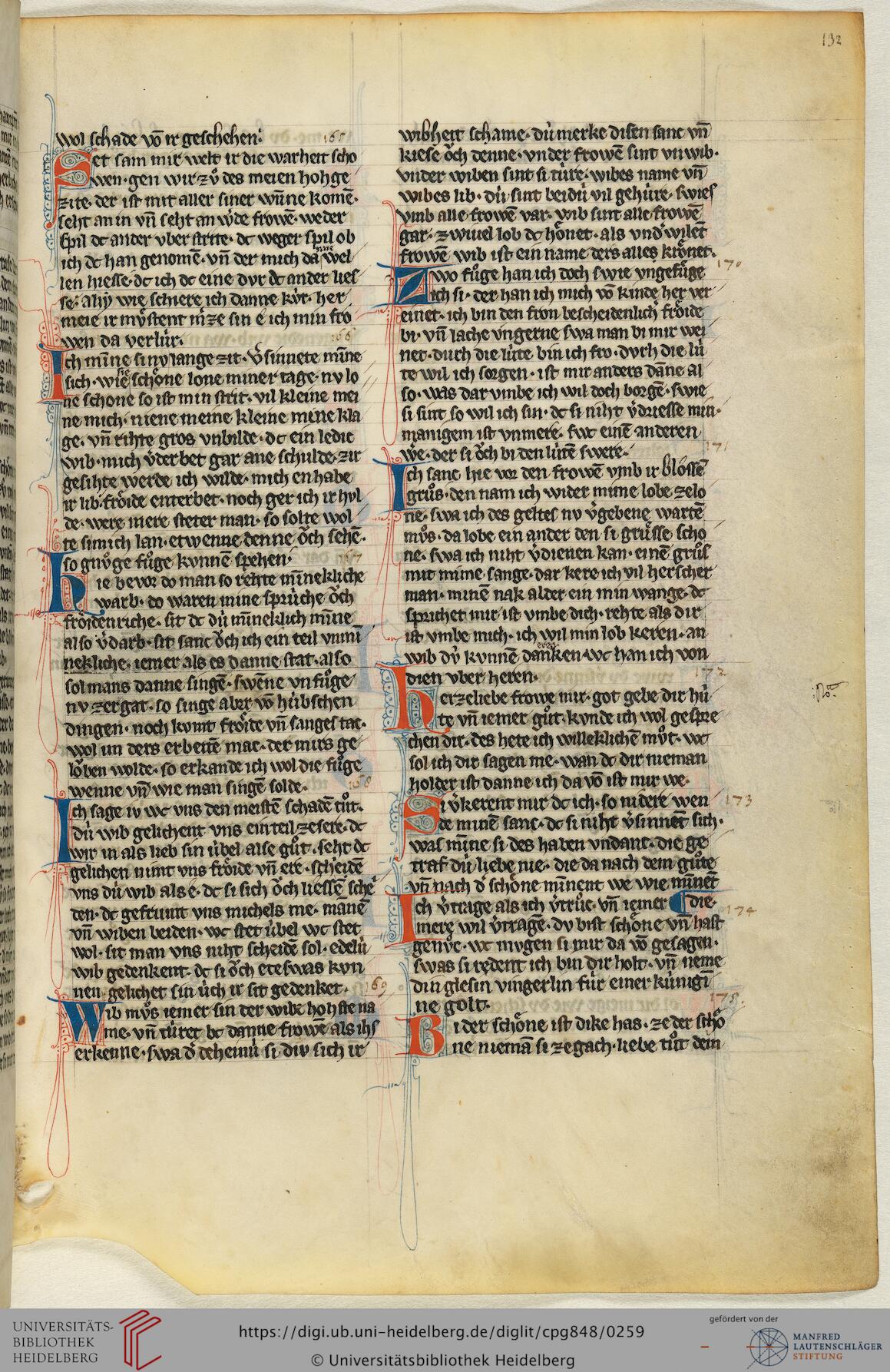

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 132ra | |||