Kommentar

Überlieferung: in C, K2, K3 und L3. Die Überlieferung zerfällt in zwei Fassungen, C gegen K2K3L3. Auffälligstes Kennzeichen der Fassungen ist die Umstellung von Großpartien: Die Gruppen I und II (siehe unten zur Form), die in C zu Beginn stehen, sind in K2K3L2 an den Schluss gesetzt. Während C also mit einer Adresse Gottes und der Trinität einsetzt (›Trinitätsfassung‹), öffnen K2K3L2 mit einer Anrufung der Gottesmutter (›Marienfassung‹). Auch im Detail gehen K2K3L2 häufig parallel und gegen C, vor allem K2 und K3 sind textkritisch eng verwandt und bieten kaum voneinander abweichende Lesarten. Etwas weiter abseits rangiert L2: Sie weist mehr Nachlässigkeiten auf als die übrigen drei Zeugen, könnte aber in Einzelfällen gegenüber K2 und K3 Älteres bewahrt haben.

Die C-Fassung dürfte den höheren textkritischen Rang besetzen (vgl. auch das Folgende). Allerdings sticht ins Auge, dass bei Differenzen zwischen C und K2K3L3 häufig beide Fassungen defekt oder zumindest schwer verständlich sind, was auf Überlieferungsprobleme schon vor der Teilung in diese beiden ›Äste‹ hindeuten könnte.

Es dürfte kein Zufall sein, dass die drei Zeugen der ›Marienfassung‹ – drei Kleinepikhandschriften, die auch hinsichtlich der Textzusammenstellung eng miteinander verwandt sind – den Leich Walthers im unmittelbaren Kontext (weiterer) Mariendichtung präsentieren (Konrads von Würzburg ›Goldene Schmiede‹, der religiöse, stark marienfromme Leich Reinmars von Zweter und Weiteres). Möglicherweise sind die Großgruppen des waltherschen Leichs aus diesem Grund – und latent gegen die formalen Konventionen der Leichdichtung (siehe das Folgende) – ganz bewusst neu arrangiert worden, um die Anrufung Mariens programmatisch an den Anfang zu rücken.

Form: Siehe die Leichschemata nach C und nach K2 (zugleich repräsentativ für K3 und L2). Im Schema nach K2 ist die Buchstabenbezeichnung der einzelnen Versikeltypen aus dem C-Schema übernommen, um den Vergleich der beiden Fassungen zu erleichtern. Darum setzt das Aufbauschema nach K2 nicht mit Versikeltyp A, sondern mit Versikeltyp H ein.

Die folgende Analyse orientiert sich an Fassung C, die den höheren textkritischen Wert hat. Sie ist nicht nur weitgehend frei von offensichtlichen Defekten (die Störungen in V. 47f. und 150 sind im Schema stillschweigend nach der alternativen Fassung korrigiert); auch in tektonischer Hinsicht hat C den stimmigeren Text: Der doppelte Kursus (II bzw. II’) ist von individuellen Gruppen gerahmt bzw. getrennt (I, III, IV), Gruppe IV sendet deutliche formale Schlusssignale (siehe unten).

Die Großform des Leichs ist übersichtlich und hat die grob-symmetrische Struktur I – II – III – II’ – IV. Auf eine einleitende, nur aus Kurzversen vom Muster .3- bestehende Gruppe (I; ab V. 1 in C) folgt ein erster Kursus, der geprägt ist von immer weiter anschwellenden Versikelstrukturen (II; ab V. 13). Eine Mittelgruppe mit dominanten Kurzverspartien, nun aber überwiegend .4, unterbricht dieses Muster (III; ab V. 79), ehe es von Neuem anhebt (zweiter Kursus: II’; ab V. 107). Die Schlussgruppe (IV; ab V. 164) kehrt zum Prinzip der Kurzverse zurück, doch wechseln nun die Varianten .3- und .4 mehrfach in rascher Folge, ehe der Leich mit zwei – formal – überraschenden, nämlich unzäsurierten und noch dazu ungleichen Langversen, also einer deutlichen formalen Pointe, schließt. Ob man diese beiden Schlussverse (V. 180f.) zur Großgruppe IV rechnet oder als separaten Baustein verbucht, stehe dahin.

Diese Übersichtlichkeit der großflächigen Verlaufsstruktur täuscht allerdings insofern, als Walthers Leich bei näherem Zusehen ein Vexierspiel auf mehreren kompositorischen Ebenen entfaltet:

Erstens, hinsichtlich der Versikelstruktur operiert der Leich überwiegend mit den erwähnten Bausteinen .3- und .4, also ›epischen‹ Kurzversen (woraus man eventuell und auch im Sinne der Verssymmetrie mutmaßen wird dürfen, dass .3- klingend und also vierhebig, nicht weiblich und dreihebig zu deuten ist, desgleichen 7- als achthebig etc.). Zu Beginn konstituieren diese Bausteine je für sich Minimalversikel (A und B). Je länger aber der Leich geht, desto mehr werden sie – teils unter Hinzuziehung von (Reduktion auf / Spaltung zu?) .3 und (.)2(-) – kombiniert, wobei die Länge der Verse und/oder der Versikel im Verlauf des ersten Kursus (II) immer weiter zunimmt (Typ AB: je ein Kurzvers, C: Langvers mit Zäsur, D: drei Kurzverse, E: fünf Kurzverse, F: zwei Kurzverse plus ein Langvers, G: vier bis sechs Kurzverse). Der Mittelteil sistiert die Steigerungslogik der Versikelstruktur (H: vier Kurzverse), nimmt sie zurück (lange Abfolge von B-Versikeln), setzt neu zur Steigerung an (Verwandtschaft von I und C), ehe der zweite Kursus (II’) seinen Lauf nimmt. Auch die Schlusspartie beschränkt sich wieder auf einversige Minimalversikel.

Irisierend ist daran, dass und wie (zumindest in Ermangelung einer Melodie) die besagten Bausteine sich immer wieder neu gruppieren und die Zusammengehörigkeit der Einheiten (Versikel, Versikelgruppen) oft erst im Verlauf sich ergibt. Auch die siebenhebigen Verse lassen sich wohl als Kombination der Grundbausteine deuten; die Zäsuren werden von stabilen Binnenkadenzen plausibel gemacht (in V. 128 mit Elision: fiuht’). Strukturelle Stabilität gewinnen die Mehrversversikel dagegen daraus, dass sie (mit Ausnahme von Typ I) den jeweils ersten Reimklang nur versikelintern, den zweiten Reimklang aber versikelübergreifend (also zur Gruppenbildung) nutzen, also Schweifreimstrukturen (mit unterschiedlich langem Vorlauf) erproben.

Nicht minder verspielt ist – zweitens – die Gestaltung der Versikelgruppen vor allem in den beiden Kursus (II und II’). Nur beim Typ E gibt es eine strenge formale Wiederholung (zweier) gleich gebauter Versikel. Ansonsten verbindet sich Wiederholung stets mit Variation: zunächst der Verslänge und Kadenzierung (Typen C und D), dann auch der Reimstruktur (Typ F) sowie der Verszahl (Typ G). Herausragendes Beispiel ist die Sequenz der G-Typen am Ende von II, die geprägt ist zum einen von Steigerung und Kombination (dreimal .2 – viermal .2 – dreimal .4), zum anderen von einer Pendelbewegung (.3- – zweimal .3- – .3-). Ähnlich flirrend sind die Verhältnisse in der Schlusspartie (IV), wo die beiden dominanten Kurzverstypen (.3- und .4) qua Reimklang und Kadenzwechsel zu Gruppen unterschiedlichen Zuschnitts gebündelt werden. Das Variationsspiel der Gruppenbildung wird am Ende des Leichs nochmals aufgegriffen, wenn die letzten beiden paargereimten zäsurlosen (?) Langverse (oder doch eine Variante von CC1?) – die letzte Versikelgruppe – in ihrer metrischen Länge um einen Versfuß/Takt voneinander abweichen (will man nicht den letzten Vers mittels einer beschwerten Hebung ›zurechtlesen‹).

Zu diesen Phänomenen der Versikel- und Versikelgruppengestaltung kommen verlaufslogische Überraschungsmomente. Der Leich provoziert wiederholt formale Erwartungshaltungen, um sie bald wieder zu enttäuschen.

Darunter fällt – drittens – vor allem die, von den beiden erstgenannten Punkten bedingte, schwammige Konstitution der Versikel und Versikelgruppen überall dort, wo diese nicht durch ›Schweifreimbindung‹ gesichert sind. Bei den A- und B-Gruppen ist die kleinste wiederholte Einheit der einzelne Kurzvers, die kleinste mögliche Versikelgruppe besteht aus nur zwei (paargereimten) Versen. Während diese ›epischen‹ oder ›epenversigen‹ Strukturen teils wie im höfischen Roman durchlaufen (etwa die B-Gruppen in V. 13–20), sind sie andernorts durch Reimbindung zu größeren Blöcken arrangiert, die sich ihrerseits als Versikel deuten ließen; also etwa gleich ganz zu Beginn des Leichs (Typ A, Großgruppe I) statt AAA – AA – AAAAA – AA nur AA1? Dagegen spricht die latente Asymmetrie (fünf gegen sieben Verse), dafür, dass dieselbe Asymmetrie später erneut auftritt (besonders in Typ G). Typ H scheint mit diesem Umschlageffekt zu spielen, wenn er sich zuerst wie eine Versikelgruppe aus vier Kurzversen (gewissermaßen AAAA) präsentiert, diese Versfolge dann aber durch Zugabe eines fünfhebigen Verses zum fünfversigen Versikel umgedeutet wird.

Die Versikeleinteilung des Leichs und das zugehörige Schema sind, was diese Unsicherheiten der Versikel- und Gruppenbildung betrifft, streng am Wechsel des Reims orientiert und verfolgen das Ziel, die jeweils kleinsten wiederholten Einheiten deutlich sichtbar auszustellen; alle übergeordneten Strukturen sind im Schema durch Klammern symbolisiert. Selbst dieses sture formalistische Prinzip aber stößt an seine Grenzen, namentlich in der Schlusspartie von K2K3L2, wo F- und G-Versikel, deren Bau ja ganz ähnlich ist, durch Reim verbunden sind. Ein bloßer Überlieferungsfehler oder doch der Gipfel formalen Wagemuts?

Andere Überraschungsmomente betreffen – viertens – die Verlaufsstruktur im Ganzen, darunter beispielsweise die Ähnlichkeit von Typ I und C sowie die jeweils vorgeschaltete lange Abfolge von B-Gruppen. Im Mittelteil (III) sendet die B-Sequenz samt nachfolgender I-Partie das Signal aus, es beginne damit ein neuer Kursus (nach dem Muster von II). Doch dann wird dieser vermeintliche Anfang zurückgenommen und erneut, gleichsam frisch mit einer langen B-Partie angesetzt. Ein ähnliches Vexierbild liefert zuvor auch schon der Beginn des Mittelteils (III), wenn (wie erwähnt) die H-Gruppe zuerst wie eine Sequenz von A-Versikeln sich ausnimmt. Man könnte dies auf die Aussage zuspitzen, dass der Mittelteil zuerst wie eine Wiederholung der Großgruppe I anhebt, dann eine Wiederholung von Großgruppe II andeutet, beide Erwartungen aber ins Leere laufen lässt. Besonders kühn ist die Variation des G-Typs am Ende der beiden Kursus. Klare Einschnitte gibt es selten; zu ihnen rechnen wohl die fünfhebigen Verse im Versikeltyp H und dann die schon erwähnten beiden Schlussverse, die den Leich markant zu Ende führen.

All diese Verrätselungsstrategien, die bislang alleine mit Blick auf C beschrieben worden sind, gelten für beide Fassungen des Leichs im selben Maße. Dennoch gibt es markante Unterschiede:

Fassung K2K3L2 zeichnet sich formal wie gesagt dadurch aus, dass die Großgruppen I und II der Fassung C ans Ende versetzt sind, der Leich hat nun also (aus Perspektive von C) die Abfolge III – II’ – IV – I – II bzw. (aus Perspektive von K2K3L2) die eigentümliche Verlaufsform I – II – III – IV – II’ oder aber sogar I – II – III – II’ (denn die Gruppen III und IV, die in C den Gruppen IV und I entsprechen, sind in der abgewandelten Makrostruktur nicht mehr klar voneinander separiert). Zu dieser großflächigen Umstellung treten Änderungen im Detail: K2K3L2, V. 22f. sind gegen C, V. 100f. umgestellt, sodass aus der II die Versikelfolge AAAA wird (in L2 geschieht dasselbe auch mit der unmittelbar folgenden II-Gruppe, siehe unten); K2K3L2, V. 150 hat keine Entsprechung in C, ein offensichtlicher Fehler in C (im Schema als Fehlvers berücksichtigt [V. 48], in der Edition mit Crux markiert), dasselbe gilt vermutlich (doch nicht mit derselben Sicherheit) für den Ausfall von C, V. 30 in K2K3L2; das Fehlen von K2K3L2, V. 44 in C sowie, umgekehrt, von C, V. 118 in K2K3L2 gleicht sich hingegen gegenseitig aus, beide Varianten sind mit Blick auf die Gesamtstruktur des Leichs denkbar. Der Schluss von K2K3L2 (ab V. 166) ist im Vergleich zu C (ab V. 64) relativ stark modifiziert (Versbestand um zwei Verse gegenüber C gekürzt, Änderungen der Versfolge, teils auch des Metrums), bleibt aber, was das (exzessive) Variationsspiel der F- und G-Gruppen anbelangt, im selben formalen Möglichkeitsraum wie C oder reizt diesen noch weiter aus (Verbindung der Typen F und G; siehe oben); allenfalls die extreme Überlänge von Vers 166 in K2K3L2 fällt aus dem Rahmen.

Die formale Varianz innerhalb der Fassung K2K3L2 ist vernachlässigbar gering. K2, V. 97 ist in K3L2 um zwei Verse nach unten verschoben. In L2 fehlen K2K3, V. 7 sowie V. 83; K2K3, V. 8 ist in L2 um zwei Verse nach oben gerückt, V. 26f. sind in L2 gegenüber K2K3 umgestellt, was die unmittelbar davor auch in K2K3 dokumentierte Umdeutung der I-Versikel (aus C) zu A-Versikeln fortsetzt. Die Änderungen des Versbestandes in L2 gegenüber K2K3 dürften fehlerhaft sein (Störungen der Versikelschemata). Um den fassungsinternen Vergleich zu erleichtern, sind an den entsprechenden Stellen des L2-Textes Fehlverse ausgewiesen.

Was die graphische Markierung der formalen Struktur angeht, agieren die vier Überlieferungszeugen unterschiedlich:

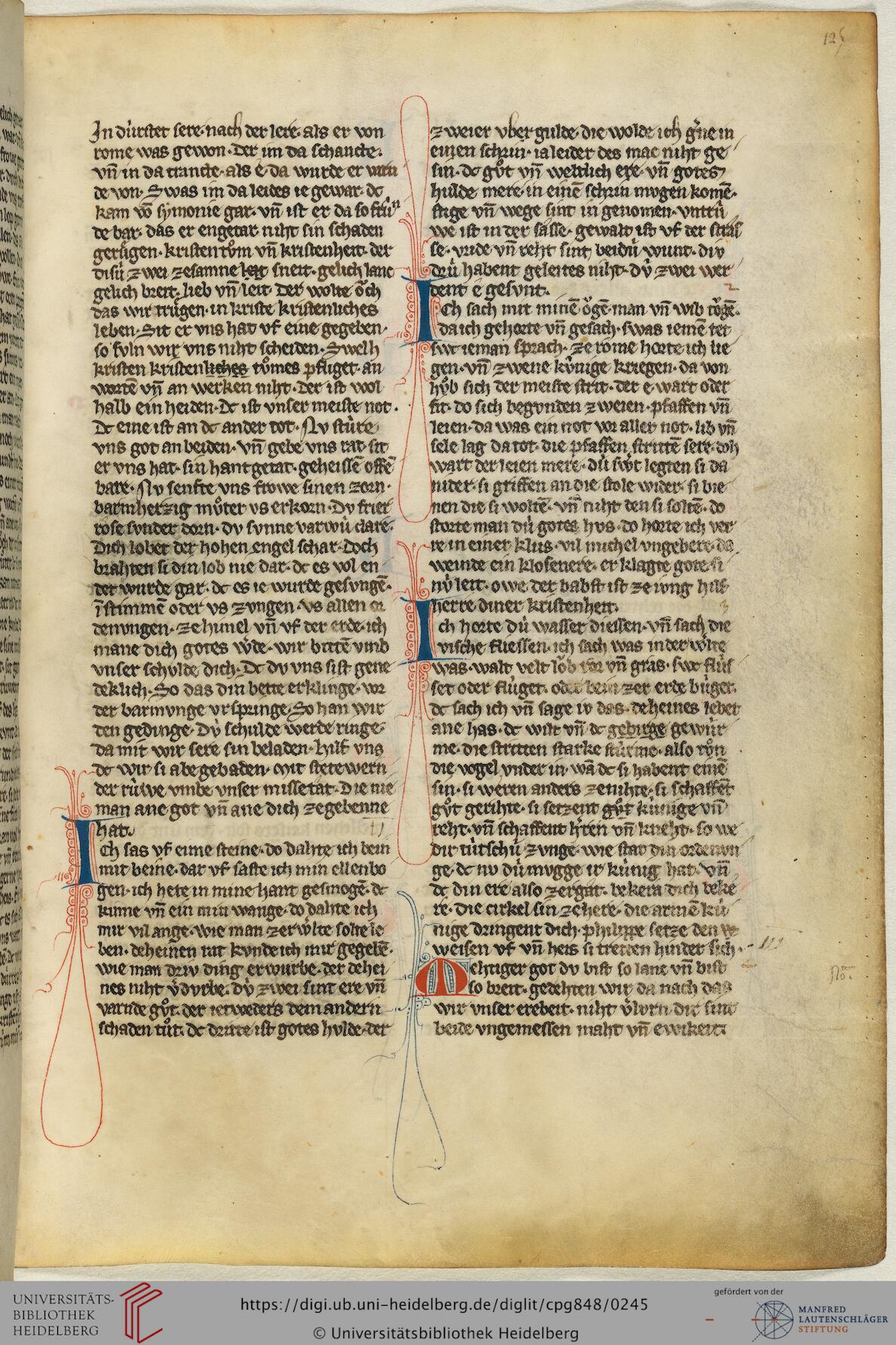

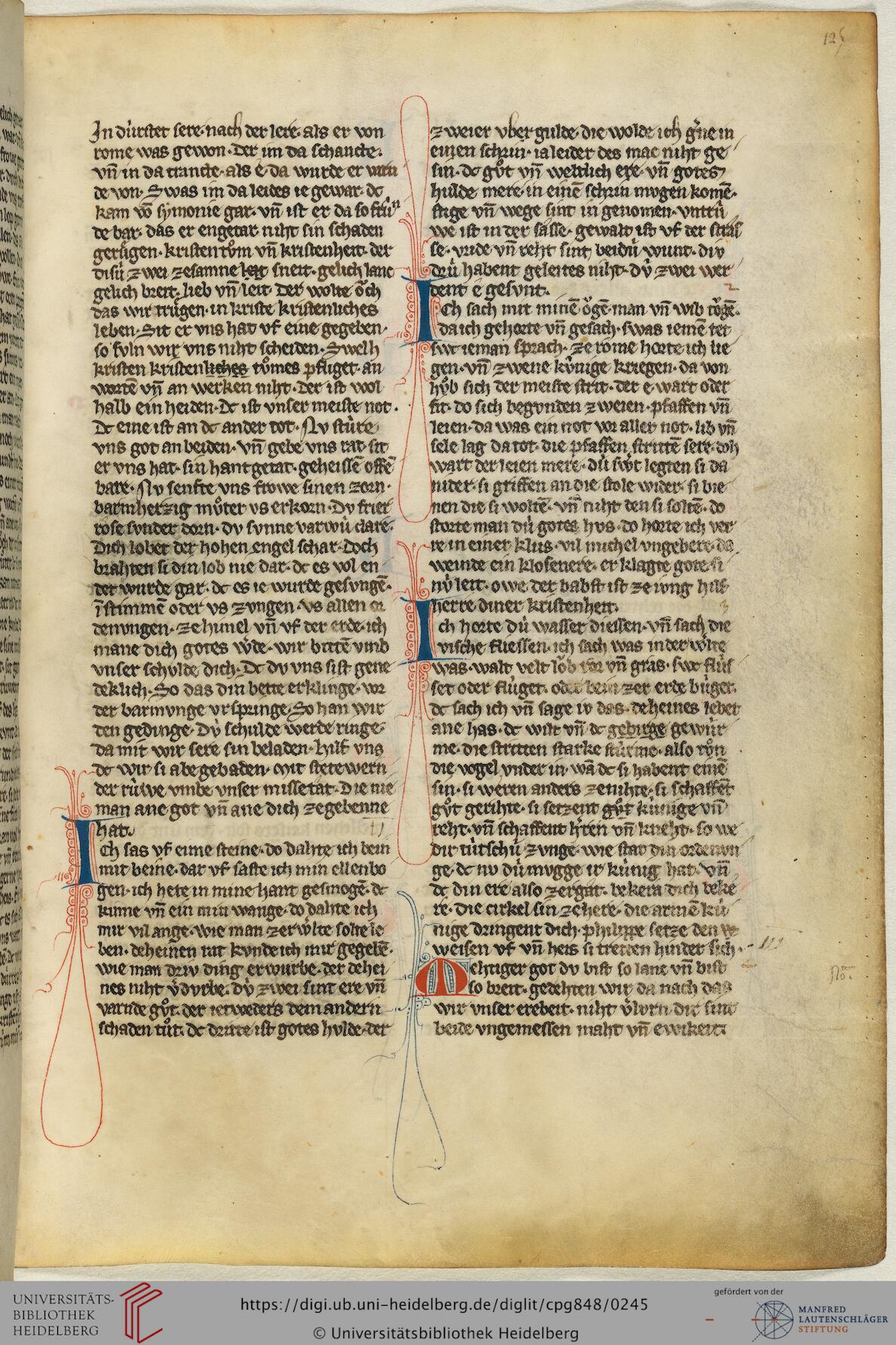

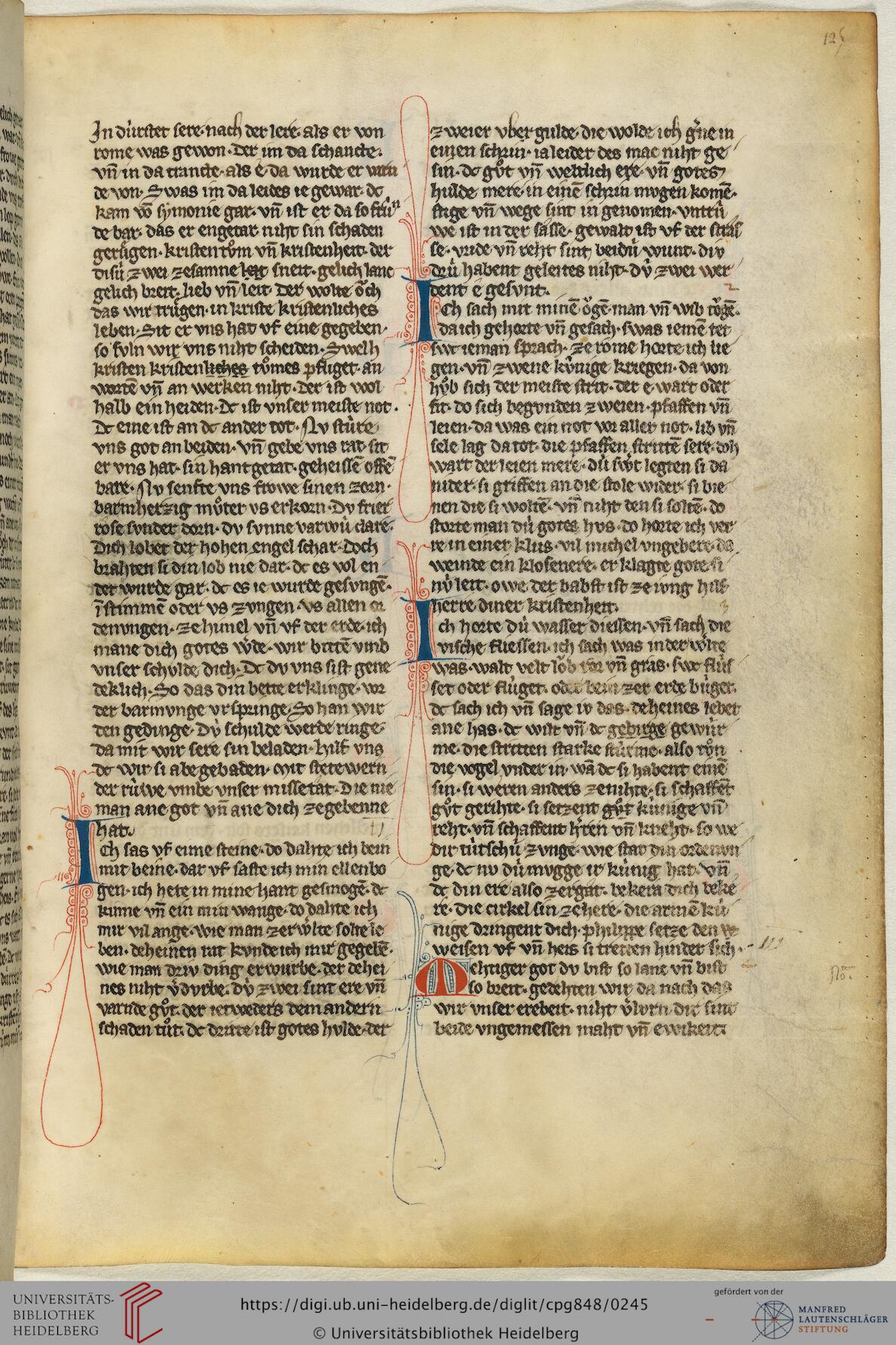

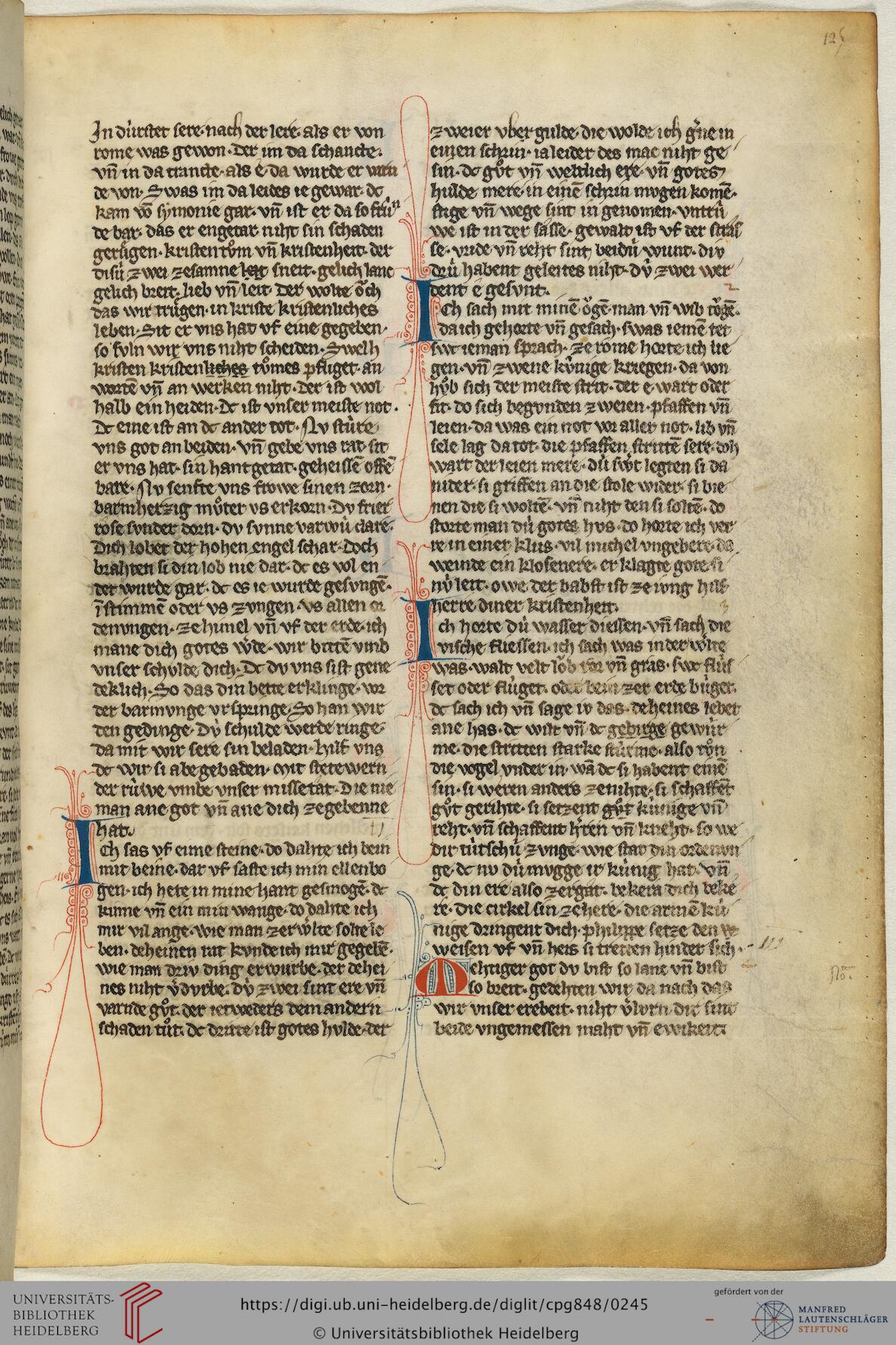

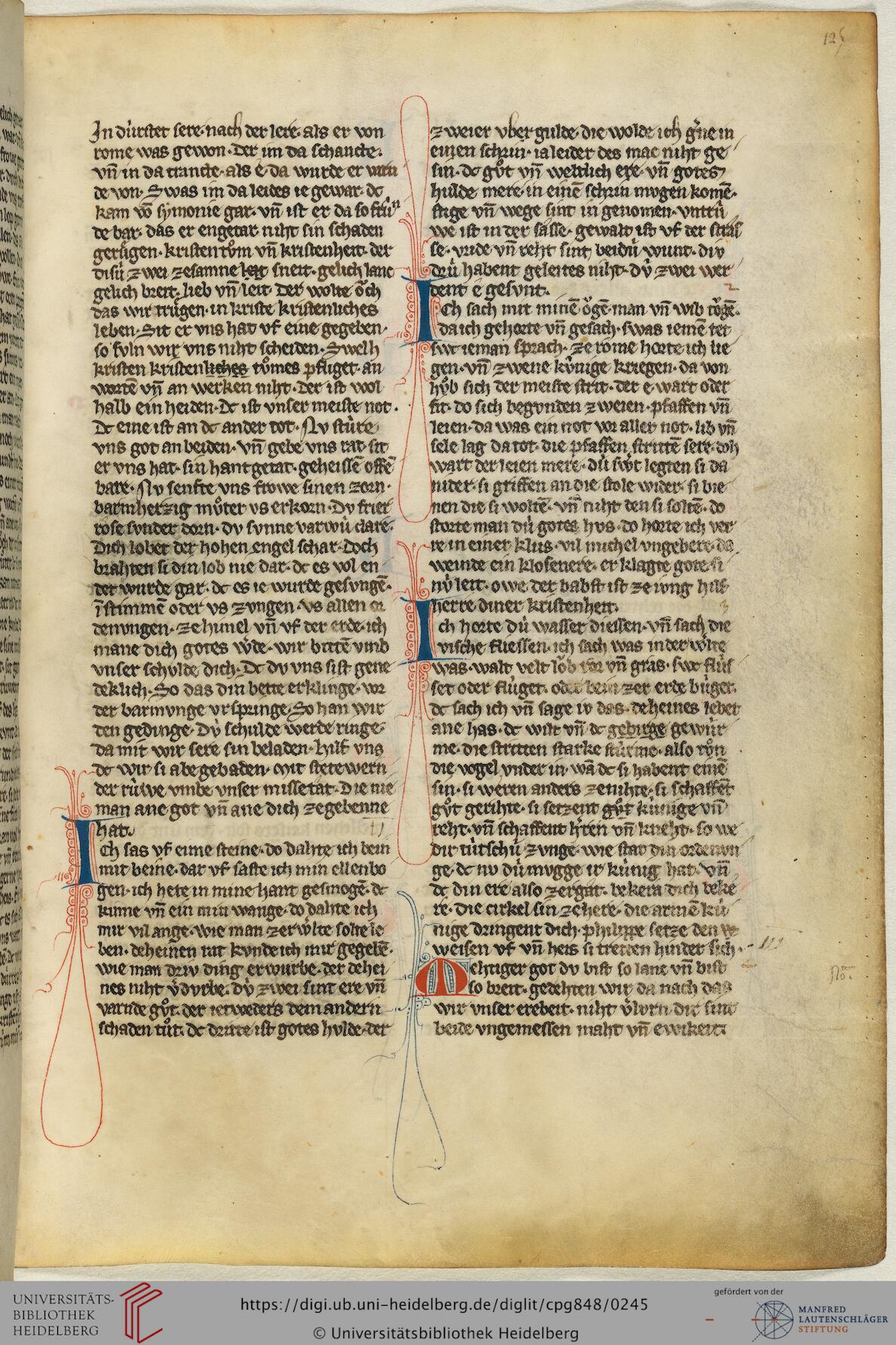

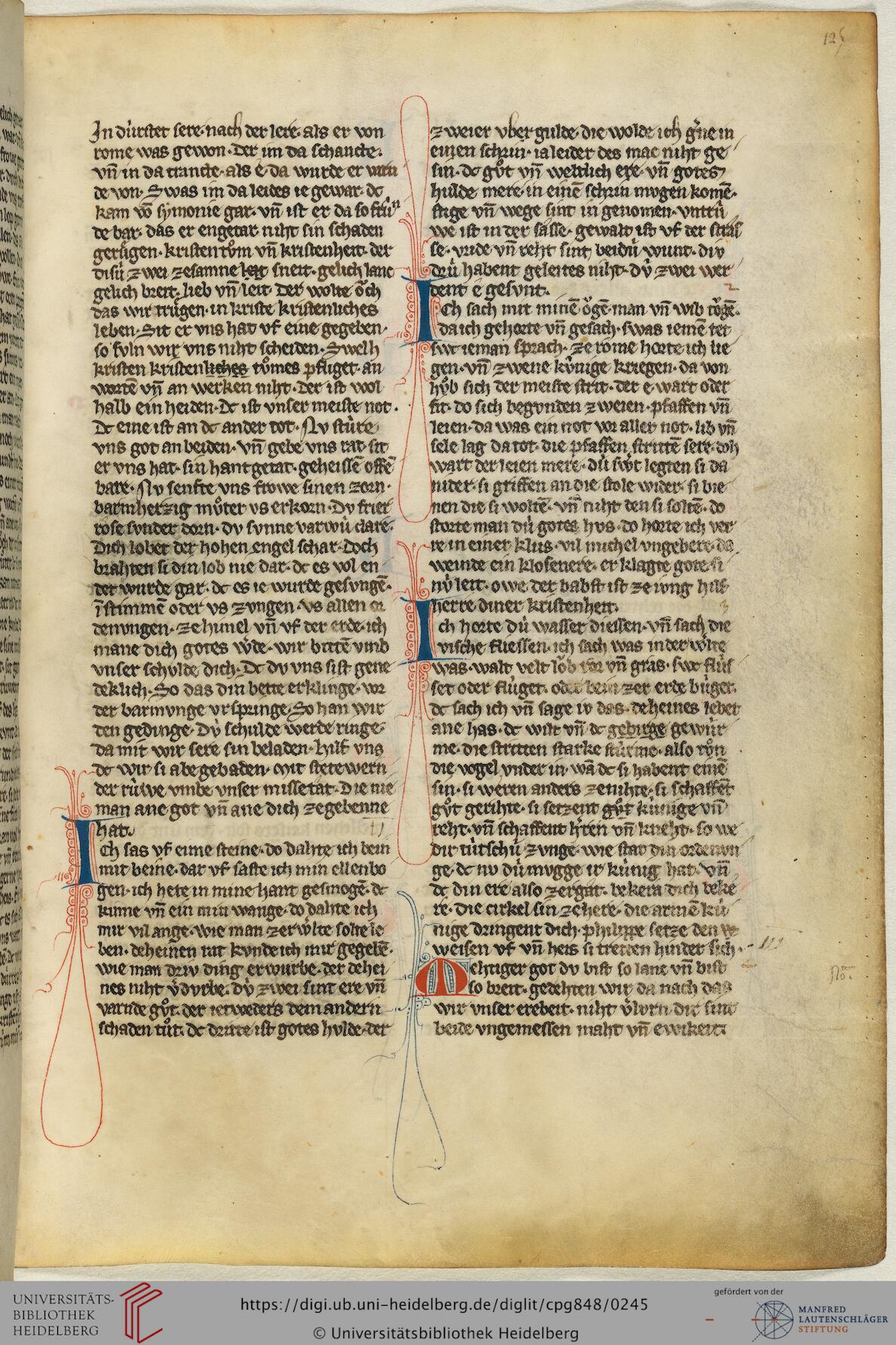

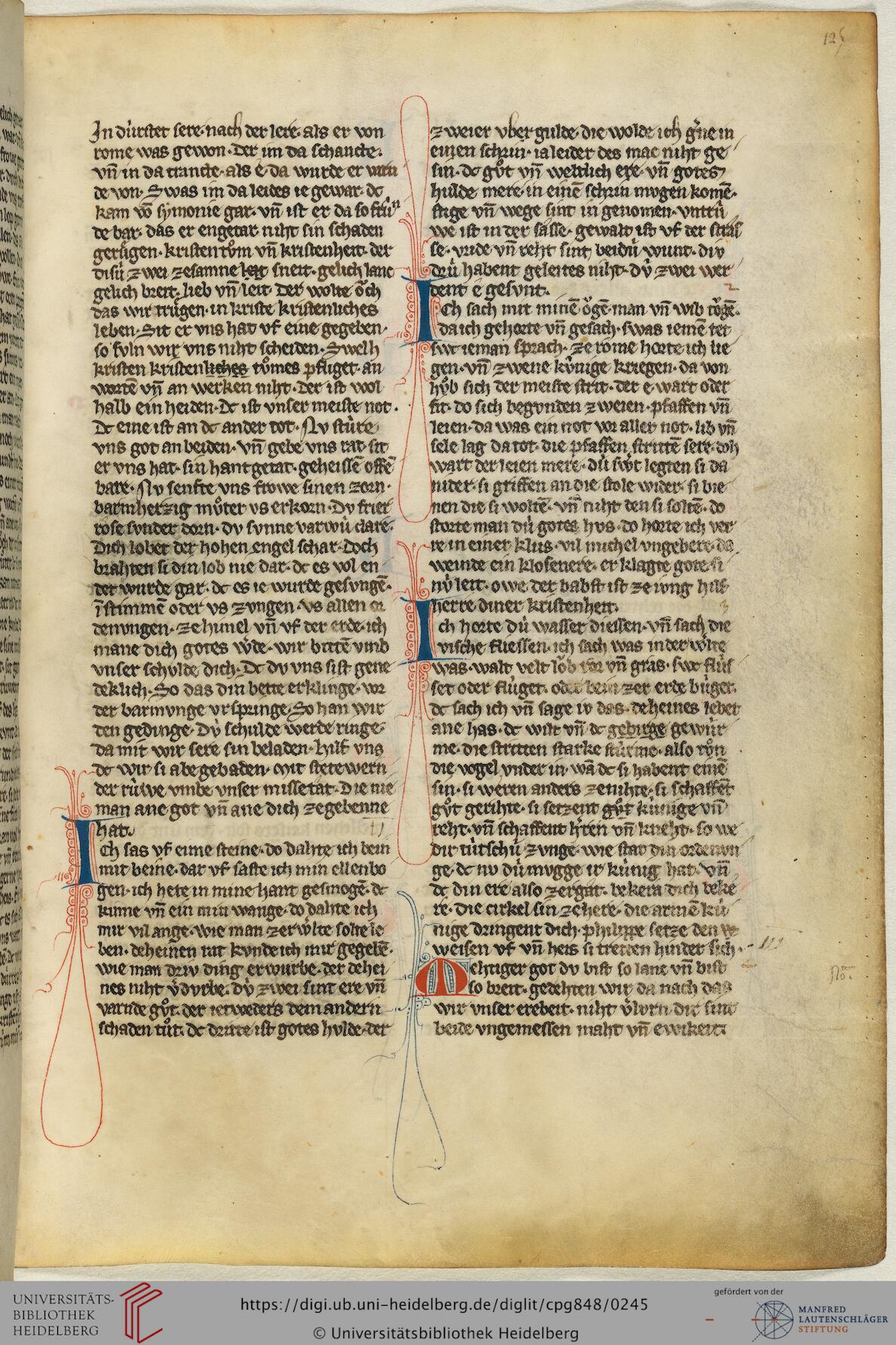

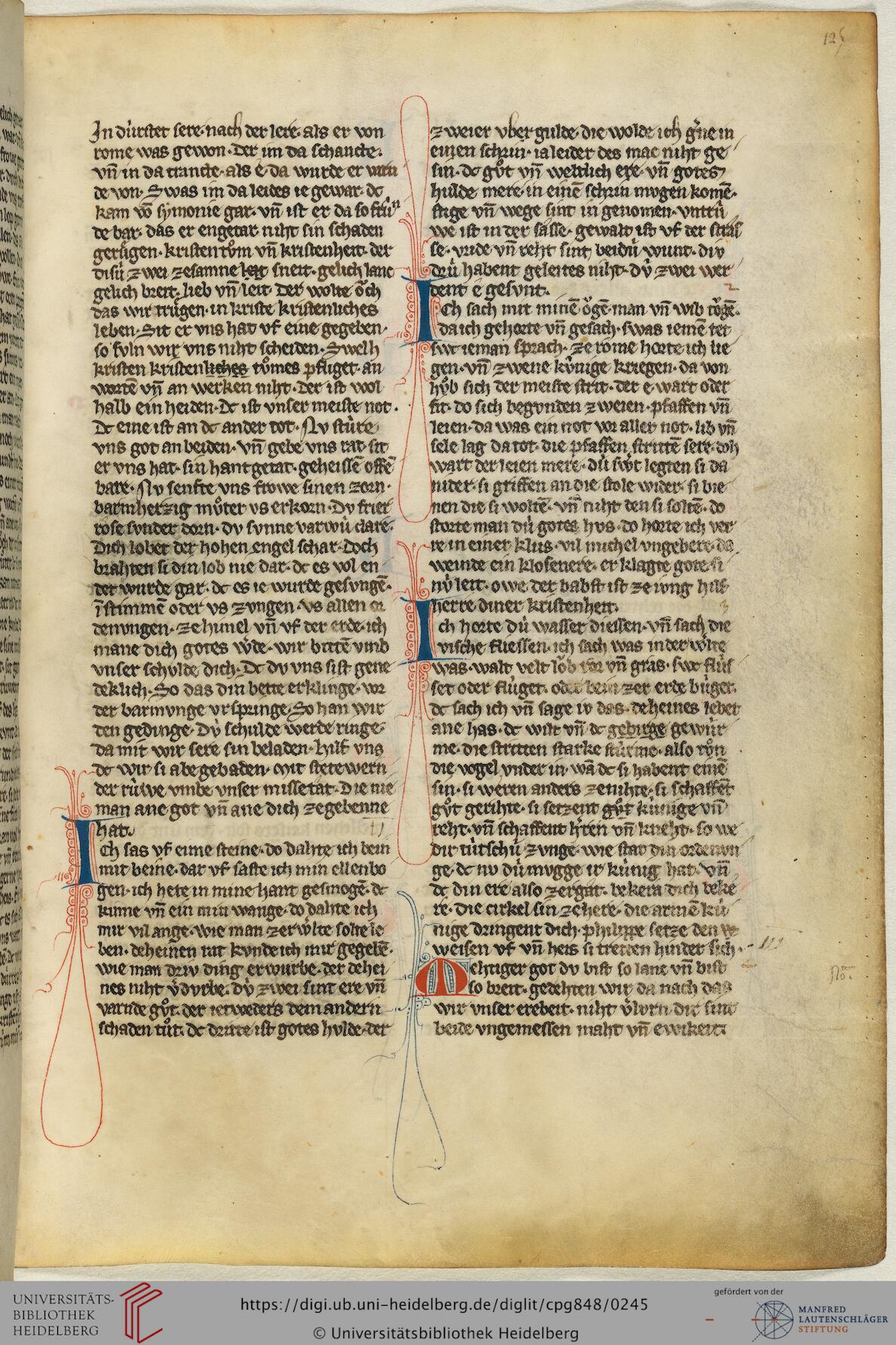

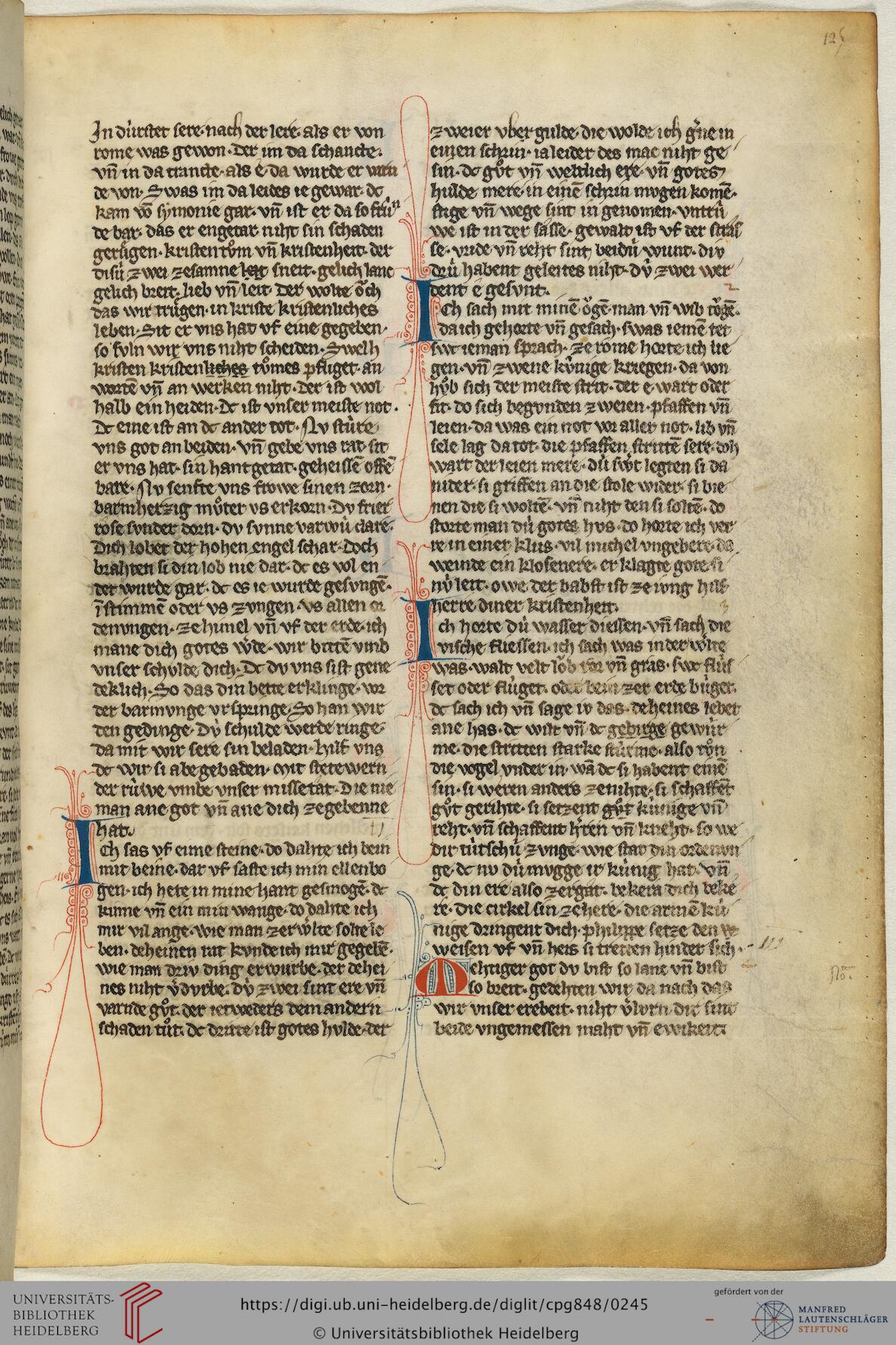

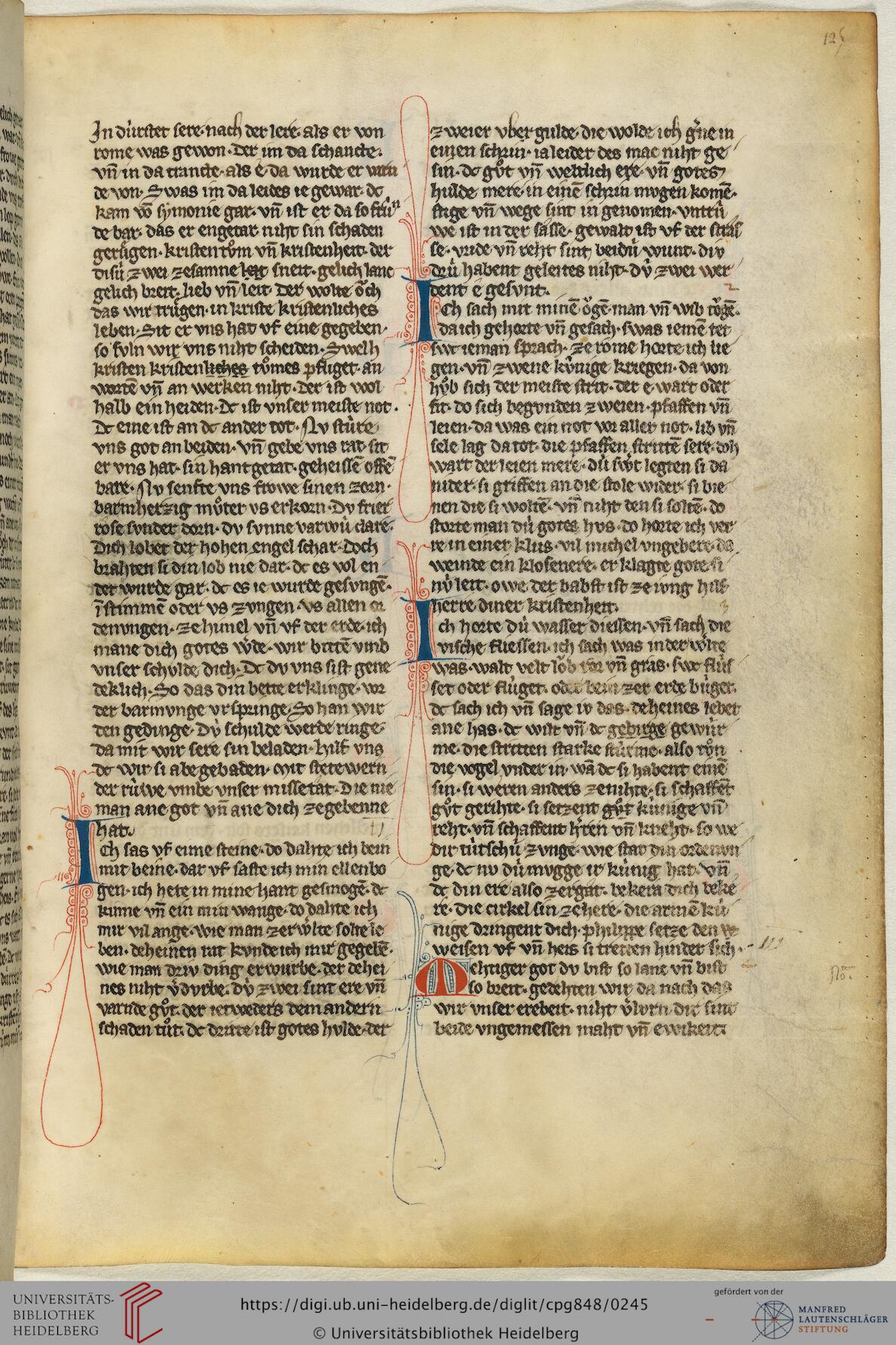

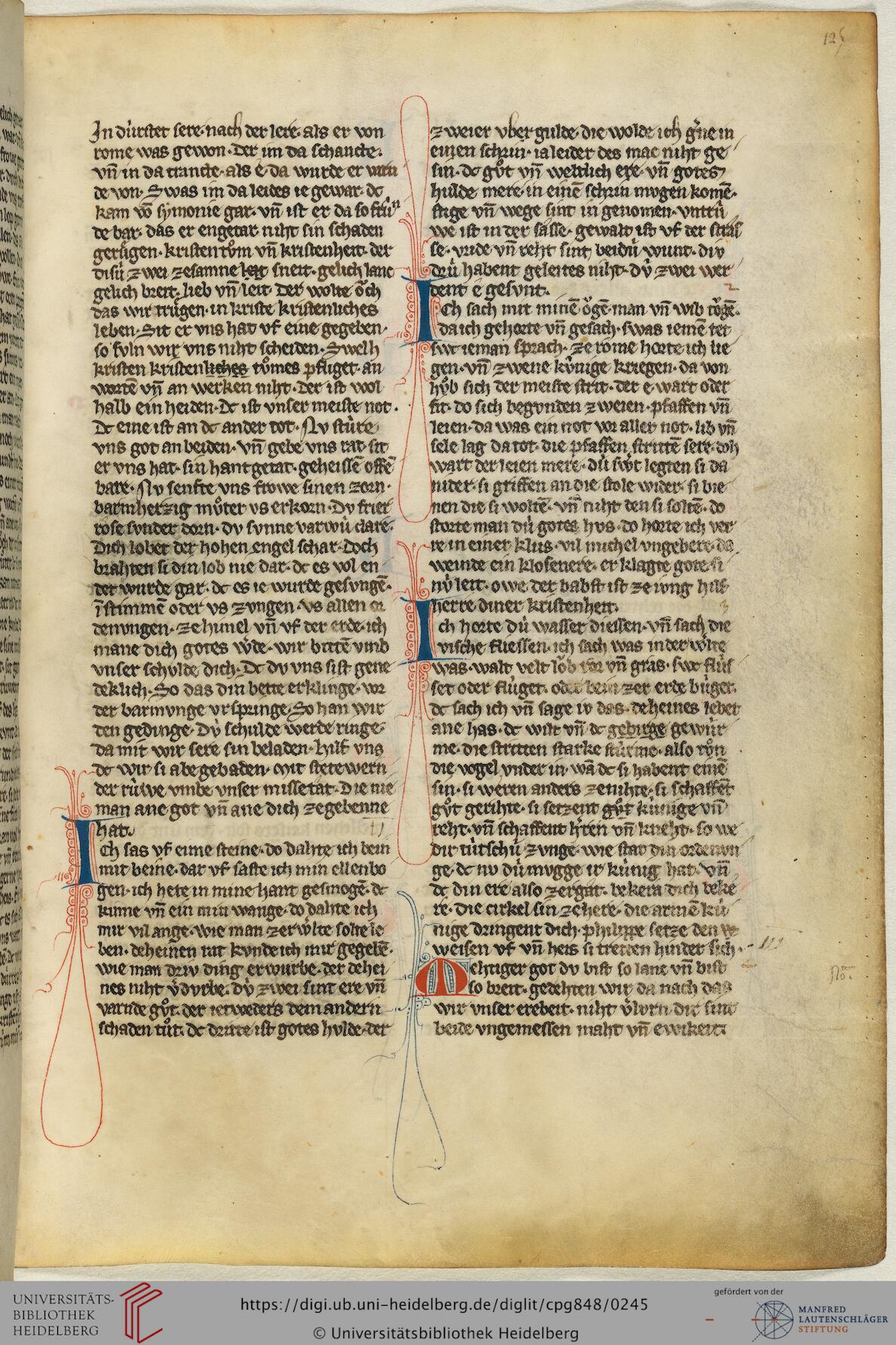

In C beginnt der Leich mit einer vierzeiligen Initiale, im weiteren Verlauf beschränken sich die Gliederungssignale auf den Einsatz von Majuskeln. Sehr häufig, wenn auch nicht konsequent, werden die Anfänge der Versikelgruppen ausgezeichnet (V. 1, 6, 15, 19, 25, 31, 33, 35, 37, 56, 65, 79, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 117, 123, 125, 127, 131, 137, 164, 174). Die Markierungen zeigen an, dass auch der Schreiber die Minimalgruppen als solche erkannt, oder anders gewendet, dass auch er den Reimklang als maßgeblich für die Gruppenbildung angesehen hat (vgl. etwa V. 31–36 oder 87–89). Seltener sind die Anfänge der Versikel innerhalb der Gruppe ausgewiesen (V. 43, 59, 62, 75, 83, 109, 113, 124, 160, 165, 173, 177), oft dann, wenn der Versikeltyp variiert wird oder längere (mehrversige) Versikel vorliegen. Majuskeln am Versbeginn innerhalb eines Versikels sind rar: V. 77, 102 [statt 103?], 154, 155) und begegnen bis auf die letztgenannte Stelle nur beim Buchstaben D. Ein einziges Mal beginnt ein Eigenname im Versinneren mit Majuskel (V. 80). Vor allem in den ersten zwei Dritteln des Leichs ist die graphische Gliederung bemerkenswert präzise, gegen Ende zu aber werden die Majuskeln seltener und ihre Setzung zunehmend erratisch. Durchgehend konsequent ist die Verteilung der Reimpunkte, Unsicherheiten gibt es nur bei den Zäsuren bzw. Langversen.

K2, K3 und L2 präsentieren den Leich – wie die in den Handschriften dominante kleinepische Dichtung – optisch in Kurzversen. In K2 beginnen die Verse mit Majuskel, jeder zweite Vers ist eingerückt. In K3 gibt es dasselbe Prinzip der Einrückung, die eingerückten Verse beginnen meist mit Minuskel. Dasselbe gilt für L3, doch sind hier die Majuskeln zusätzlich rot gestrichelt. Die Langverse des Leichs werden teils in eine Zeile gequetscht, teils zerteilt, sehr kurze (zweihebige) Verse teils in separaten Zeilen gesetzt, teils kombiniert. Wohl aus der Not heraus arbeiten die Schreiber in diesen problematischen Fällen auch mit Reimpunkten, die sonst nur selten begegnen. Vier Lombarden in abwechselnd blauer und roter (K2) bzw. roter und blauer (K3L2) Farbe zeugen vor allem vom Unverständnis der Makrostruktur. Sie zeichnen nicht nur V. 1 (den Anfang; davor in K2 zwei Leerzeilen, in K3 und L3 Rubriken) und V. 104 (den ›alten‹ Anfang des Leichs) aus, sondern auch V. 39 (Anfang einer Versikelgruppe) und V. 72 (Versikelanfang, doch innerhalb einer Gruppe). Nach dem Leich folgt in allen drei Zeugen in neuer Zeile mit Lombarde der Leich Reinmars von Zweter, als wäre es nicht ein neuer Text, sondern nur der nächste Abschnitt desselben Textes.

Inhalt: Vor dem Hintergrund der experimentellen Formartistik wirkt der Inhalt des Leichs geradezu banal. In der ›Trinitätsfassung‹ beginnt der Leich mit einem Trinitätspreis, der übergleitet in die Qualifizierung von Gottes Lehre als remedium gegen die Verlockungen des Teufels (I und Anfang von II; V. 1–25/30). Nach dieser Einleitungspartie folgt – im Wesentlichen im ersten Kursus bzw. dessen zweiten Teil (II ab den C-Versikeln) – ein Preis der Gottesmutter, insbesondere der unbefleckten Empfängnis. Maria wird mit typischen Attributen und topischen Bildern bedacht und als Fürbitterin bei ihrem Sohn adressiert (V. 26/31–78). Der klar abgegrenzte Mittelteil verharrt beim Lob der Gottesmutter, im Zentrum stehen nun (wie schon im ersten Kursus) die unbefleckte Empfängnis sowie die Menschwerdung Gottes; die Muttergottes und ihr Sohn werden um Beistand angefleht (III; V. 79–106). Der zweite Kursus greift den Aspekt des (individuellen) Seelenheils auf und streicht die Bedeutung wahrer Reue heraus. Dass Gott den Heiligen Geist über die Menschen senden möge, setzt diesen Gedanken fort; zugleich leitet die Bitte über zur Sorge um den Zerfall von (ideellem) Christentum und (verdorbener) Christenheit; die Kritik an Rom und Papsttum ist latent, aber insgesamt zurückhaltend formuliert (Großteil von II’; V. 107–159). Noch am Ende des zweiten Kursus findet die Argumentation zurück zur Barmherzigkeit Mariens, zum Lob der Gottesmutter und dem Seelenheil des einzelnen Menschen. In dieser Schlusspartie kulminieren die im Verlauf des Leichs immer wieder umkreisten Motive in einem Schlussgebet: Maria möge Gott gnädig stimmen, wahre Reue spenden Gott und sie gemeinsam (Schluss von II’ und IV; V. 160–181).

Auffällig ist bei aller theologischen Topik, wie die inhaltlichen bzw. gedanklichen Blöcke im Großen und Ganzen die Gliederung in formale Großgruppen reflektieren, im Einzelnen aber deren Grenzen übersteigen. Die Einleitungspartie verbindet die formalen Gruppen I und II inhaltlich (Verlockungen des Teufels noch in I, ab V. 10), auch syntaktisch wird die Fuge zwischen I und II überspielt (V. 10–14). Die Schlusspartie wiederum setzt noch im zweiten Kursus (II’) ein, der gedanklich nahtlos übergleitet in die Schlussgruppe IV (Barmherzigkeit Mariens etc.). Relativ klar abgegrenzt ist nur die Mittelpartie. Die Gruppe III setzt zwar den Marienpreis aus II fort, gibt diesem aber einen neuen thematischen Akzent. Die Zäsur zwischen III und II’, also zwischen Mittelteil und zweitem Kursus, ist inhaltlich greifbar als gedanklicher Wechsel von der Anrufung Mariens und Jesu zum Seelenheil; auch hier besteht eine argumentative Verbindung, auch hier aber ist die neue Akzentuierung markant.

Unter Ausblendung des formalen Aufbaus könnte man auch von einer Dreiteilung sprechen: Vor der Mittelpartie dominieren die Themen Gottes- und Marienpreis, der Mittelteil selbst gilt dem Lob der Gottesmutter und ihres Sohnes, der Schlussteil betont das Seelenheil des Menschen und die Christenheit auf Erden. Apfelböck, S. 98, Anm. 48 spricht von Maria als einem »›Gelenk‹ zwischen den Kursus-Ästen Gott und Mensch«. Allerdings bleiben auch bei dieser sehr groben Sortierung vielfache thematische Verbindungen zwischen den Teilen bestehen: nicht nur der fast omnipräsente Marienpreis und die rekurrente Anrufung Mariens als Fürbitterin, sondern etwa auch die Verlockungen (der Seele) durch den Teufel schon im ersten dieser drei Teile.

Die Neusortierung des Leichs K2K3L2 geht naturgemäß einher mit einer Neuordnung der Gedankenfolge. Da diese aber nur schwache argumentative Vektoren aufweist, ändert sich das inhaltliche Gesamtbild dadurch nur wenig.

Intertext: Walthers Leich wurde, worauf Wachinger hingewiesen hat, kontrafaziert in jenem Leich, der als Fragment den Anfang der ›Jenaer Liederhandschrift‹ bildet. Der Schluss dieses (ebenfalls religiösen) Leichs auf fol. 2r entspricht formal exakt dem Schluss des waltherschen Leichs ab V. 156; das verlorene erste Blatt von J bietet rechnerisch Raum für den Rest des Leichs, doch ohne Melodienotat, weshalb Wachinger erwogen hat, dass davor auch noch Walthers Leich stand (sei es in J selbst, sei es am Schluss eines verlorenen ersten Bandes von J).

Mehr oder minder baugleich ist außerdem die lateinische Sequenz Carmina Burana 60/60a. (Die Texteinheit gilt in der Forschung als labil: CB 60a bietet, von Walther her besehen, den zweiten Kursus samt Schlusspartie zu CB 60, inhaltlich fallen die beiden Teile auseinander: Liebesfrust über die untreue Geliebte in CB 60, Schönheitspreis und Liebeswerbung in CB 60a. Die Trennung in CB 60 und 60a ist eine philologische, seit der Entdeckung der Baugleichheit mit Walthers Leich ist sie desto fragwürdiger.) Die formale Entsprechung ist nicht so strikt wie beim Leich der Jenaer Handschrift: Die Abweichungen konzentrieren sich auf gelegentliche kleinere Änderungen des Reimschemas, teils auch der Verslängen, wobei der Vergleich zwischen dem akzentuierenden Prinzip des mittelhochdeutschen und dem silbenzählenden des lateinischen Gedichts mit gewissen Unschärfen kalkulieren muss. An einigen Stellen erscheint die lateinische Sequenz durch Vers- oder Versikelausfall defekt, nie aber Walthers Leich (in der C-Fassung). Eine vollständige tabellarische Synopse inkl. formaler Analyse bietet Knapp, S. 245–250. Ob Walthers Leich eine Kontrafaktur dieser (oder einer ähnlichen) lateinischen Vorlage(n) wäre oder ob, umgekehrt, Walthers Leich Pate stand für die lateinische(n) Parodie(n) (?), ist seit Huismanns Entdeckung der Formähnlichkeit eine strittige Frage (für die Priorität Walthers u. a.: Huismann, S. 47–57; März; dagegen Vollmann; Knapp).

Florian Kragl

| C Wa 1 = L 3,1Zitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| C | |||

| C | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| C | |||

| C | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| C | |||

| C1 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| D | |||

| D | |||

| D1 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| E | |||

| E | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| F | |||

| F | |||

| F1 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124va | |||

| G | |||

| G1 | |||

| G2 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| H | |||

| H | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| I | |||

| I | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| I | |||

| I | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| C1 | |||

| C1 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 124vb | |||

| C1 | |||

| C1 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| D2 | |||

| D2 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| E | |||

| E | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| F2 | |||

| F2 | |||

| F2 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| G | |||

| G2 | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| B | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

| A | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| B | |||

| B | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 125ra | |||

| J | |||

| J1 | |||