Kommentar

Überlieferung: Die Strophe ist in C und D mit geringen textlichen Abweichungen überliefert.

Form: (.)4a (.)4a .5-b / (.)4c (.)4c .5-b // (.)4-d (.)4-d (.)4e .5-f (.)4-g (.)4-g (.)4e .5-f (.)4e (Walther von der Vogelweide, Hofweise (Wendelweise; Wiener Hofton)), siehe Tonkommentar. Dreisilbige Takte in V. 3 und 15.

Inhalt: Wie in C Wa 306 wird auch hier die Zuchtlosigkeit der Jugend beklagt. Sie zeigt sich vor allem in einem höchst defizitären Verhalten gegenüber den reine[n] frowen (V. 10). Wie in vielen anderen Strophen des ›Wiener Hoftons‹ wird durch ein solches Verhalten su̍nde und schande (V. 14) forciert, gerät also Seelenheil und weltliches Ansehen gleichermaßen in Gefahr.

Der Weheruf über Haut und Haare der Ungezogenen wird in der Forschung unterschiedlich gedeutet: Schweikle sieht darin ein Bild für das Erwachsenwerden, bei dem auf »Wachstumsstufen in der Tierwelt« (S. 481), nämlich das Häuten der Schlangen und den Wechsel des Haarbalgs angespielt werde, Wa/Bei liest den Vers hingegen als Klage über die künftige Bestrafung der jungen Männer, die geprügelt (das Bleuen der ›Häute)‹ und geschoren werden (S. 77).

Björn Reich

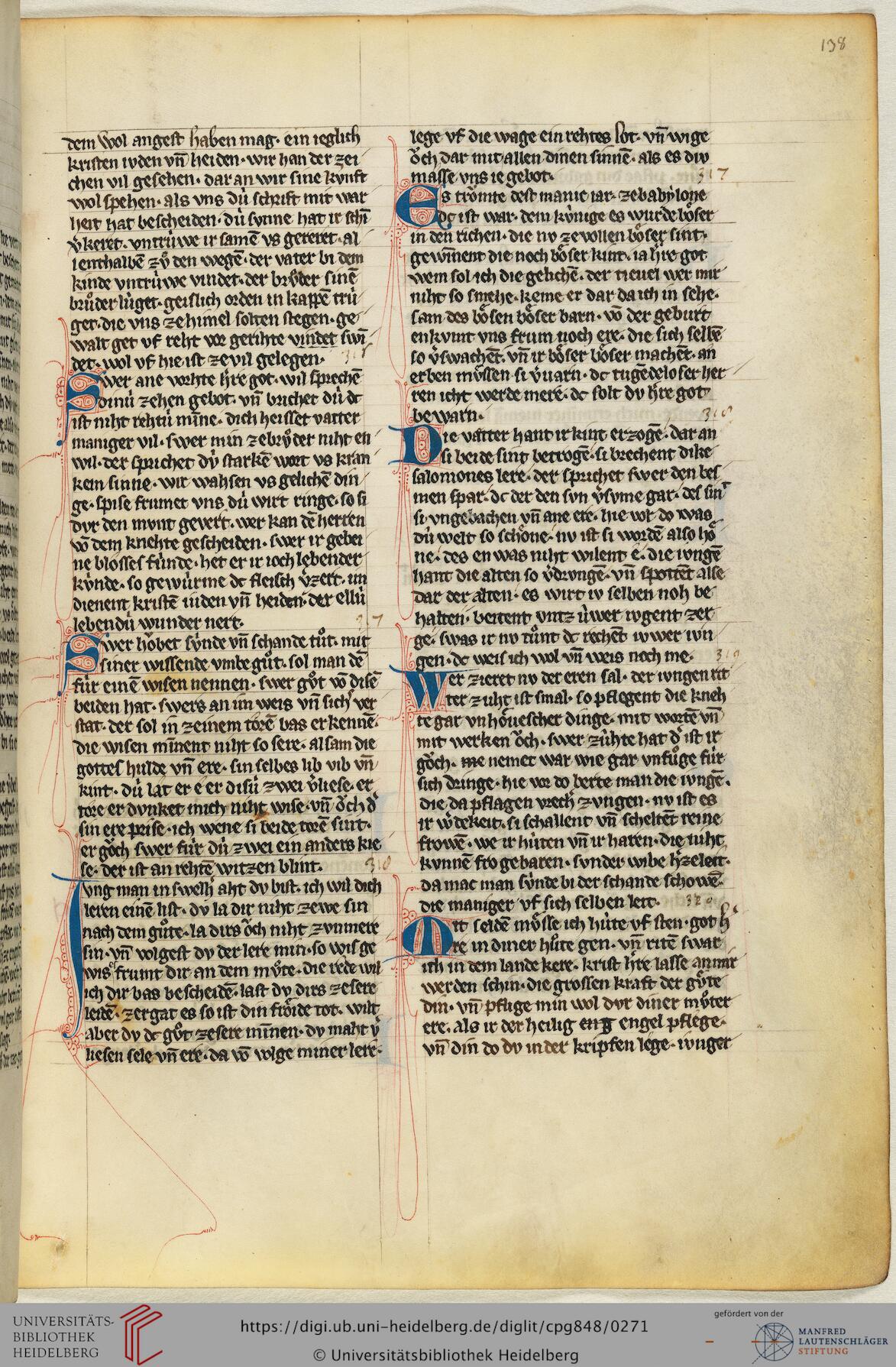

| C Wa 307 (303 [319]) = L 24,3; RSM ¹WaltV/7/10aZitieren | |||

Große Heidelberger Liederhandschrift, Codex Manesse (Heidelberg, UB, cpg 848), fol. 138rb | |||